स्पष्टीकरण सहित पूर्णतः हल किया गया प्रश्न पत्र

खंड A बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक x21)

1. हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति मुख्य रूप से लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग की जाती थी?

(A) शंख

(B) पत्थर चर्ट

(C) मुहरें

(D) स्टीटाइट

उत्तर : (C) मुहरें

व्याख्या: हड़प्पा की मुहरों पर जानवरों और लिपि को उकेरा जाता था और इनका उपयोग लंबी दूरी के व्यापार और संचार के लिए किया जाता था । ये पहचान चिह्न के रूप में काम करती थीं और मेसोपोटामिया के स्थलों में भी पाई गई थीं , जो व्यापारिक संबंधों को दर्शाती हैं।

प्रश्न 2. “हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जले हुए अनाज और बीज प्राचीन आहार और खान-पान की आदतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है?”

(A) पुरातत्व वनस्पतिशास्त्री

(B) पुराप्राणीशास्त्री

(C) पुरा-शिलालेखशास्त्री

(D) जीवाश्म विज्ञानी

उत्तर: (A) पुरातत्व वनस्पतिशास्त्री

व्याख्या: पुरातत्ववेत्ता (पुरावनस्पतिशास्त्री) आहार और कृषि के पुनर्निर्माण के लिए प्राचीन वनस्पति अवशेषों—अनाज, बीज, पराग—का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, हड़प्पा स्थलों में जौ और गेहूँ की पहचान की गई थी।

3. हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही मिलान किया गया युग्म:

i. मुहरें और मुहरें – धर्म का प्रसार

ii. हड़प्पा लिपि – बाएँ से दाएँ लिखना

iii. औज़ार बनाना – लोहे का उपयोग

iv. दफ़नाना – मृतकों को गड्ढों में दफ़नाना

(a) केवल (i)

(b) केवल (ii)

(c) केवल (iii)

(d) केवल (iv)

उत्तर: (d) केवल (iv)

व्याख्या: हड़प्पावासी अपने मृतकों को गड्ढों में , कभी-कभी मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों के साथ, दफनाते थे। हड़प्पावासियों के लिए लोहा अज्ञात था (वे तांबे/कांसे का इस्तेमाल करते थे)। लिपि अधिकतर बौस्ट्रोफेडॉन (दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ बारी-बारी से) होती थी ।

प्रश्न 4. ‘अग्रहार’ के बारे में सही कथन चुनें।

i. ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि।

ii. ब्राह्मणों को कर वसूलने की आवश्यकता नहीं थी।

iii. ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था।

iv. ब्राह्मणों को वर्ष में एक बार राजा को कर देना पड़ता था।

(A) i, ii, iii

(B) Yes, iii

(C) i, iii, iv

(D) ii, iii, iv

उत्तर: (A) i, ii, iii

व्याख्या: ‘ अग्रहार ‘ कर-मुक्त भूमि थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी और वे उससे राजस्व वसूल सकते थे। उन्हें राजा को कर देने से छूट थी।

प्रश्न 5. ‘हर्षचरित’ कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो संस्कृत में लिखी गई है –

(a) कौटिल्य

(b) मेगस्थनीज

(c) बाणभट्ट

(d) ह्वेन त्सांग

उत्तर: (C) बाणभट्ट

व्याख्या: हर्षवर्धन के दरबारी कवि

बाणभट्ट ने संस्कृत में ‘हर्षचरित’ लिखा – जो शाही जीवनी का एक प्रारंभिक उदाहरण है।

प्रश्न 6. उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था?

(A) श्रेणी (गिल्ड)

(B) बाज़ार (मार्केट)

(C) दल (समूह)

(D) संघ (एसोसिएशन)

उत्तर: (A) श्रेणी (गिल्ड)

व्याख्या: प्राचीन भारत में, श्रेणियाँ कारीगरों या व्यापारियों (जैसे, कुम्हार, बुनकर) के संघ-जैसे संगठन थे। ये उत्पादन, गुणवत्ता और कीमतों को नियंत्रित करते थे।

प्रश्न 7. “शासकों के अनुसार, केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे।” कौन से शासक अपवाद थे?

(A) शुंग

B) कण्व

(C) सातवाहन

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर : (D) उपरोक्त सभी

स्पष्टीकरण: सातवाहन ने दावा किया कि ब्राह्मण वंश , शुंग और कण्व भी ब्राह्मण थे l

प्रश्न 8. चित्र को पहचानें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

विकल्प:

(A) शेषनाग की मूर्ति

(बी) अजंता की मूर्तिकला

(सी) एलोरा की मूर्ति

(डी) विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं

उत्तर: (D) शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु

व्याख्या: एलोरा (महाराष्ट्र) स्थित कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है; विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां भी इसी तरह के स्थलों में पाई जाती हैं।

नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न संख्या 8 के स्थान पर है।

कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?

(a) बिहार

(b) देवगढ़

(c) सांची

(d) एलोरा

उत्तर: (D) एलोरा.

प्रश्न 9. अभिकथन-कारण:

अभिकथन: बुद्ध ने बुद्धि और तर्क का उपयोग करके चीज़ों को समझाया।

कारण : उन्होंने सिखाया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, न कि किसी मृत बच्चे को पुनर्जीवित करना।

विकल्प:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की व्याख्या करता है।

व्याख्या: किसा गौतमी की कहानी सिखाती है कि सभी प्राणियों को मरना ही है। बुद्ध की शिक्षाएँ चमत्कारों पर नहीं, बल्कि तर्क और मानवीय अनुभव पर आधारित थीं।

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

| आयोजन | सही जगह |

|---|---|

| (A) बुद्ध का जन्म | लुम्बिनी |

| (बी) ज्ञानोदय | बोधगया |

| (सी) पहला उपदेश | सारनाथ |

| (D) महापरिनिर्वाण | कुशीनगर |

गलत विकल्प दिया गया है:

(D) बुद्ध का महापरिनिर्वाण – सांची

उत्तर: (डी)

स्पष्टीकरण: महापरिनिर्वाण साँची में नहीं, बल्कि कुशीनगर

में हुआ था ।

प्रश्न 11. कौन सा यात्री भारत की डाक प्रणाली से प्रभावित था?

(a) अल-बिरूनी

(b) अब्दुर रज्जाक

(c) फ्रांकोइस बर्नियर

(d) इब्न बतूता

उत्तर: (D) इब्न बतूता

व्याख्या: इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था (डाक-चौकी) की प्रशंसा की – जिसमें हर कुछ मील पर घोड़े और धावक होते थे।

प्रश्न 12. अबुल फजल ने भूमि स्वामित्व को क्या नाम दिया है?

(A) बेगार

(B) संप्रभुता का पारिश्रमिक

(C) प्राच्य निरंकुशता

(D) निजी संपत्ति

उत्तर: (B)

व्याख्या: आइन-ए-अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि भूमि सम्राट की थी और स्वामित्व संप्रभुता का पारिश्रमिक था , निजी संपत्ति नहीं।

प्रश्न 13. सही कथन चुनें:

i. इब्न बतूता ने एक प्रभावशाली प्रणाली का वर्णन किया – हाँ (डाक)।

ii. बर्नियर ने यूरोपीय श्रेष्ठता पर जोर दिया।

iii. अल-बिरूनी ने मुगलों को “भिखारी और बर्बर” कहा।

iv. बर्नियर ने ‘रिहला’ लिखा।

(a) i, ii, iii

(b) i, ii

(c) i, ii, iv

(d) i, ii, iii, iv

उत्तर: (C) i, ii

व्याख्या: इब्न बतूता ने रिहला लिखी; बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में यात्राएँ लिखीं ।

प्रश्न 14. “नलयिरा दिव्यप्रबंधम” का संबंध है –

(a) नयनार संत

(b) अलवर संत

(c) वैदिक परंपरा

(d) द्रविड़ परंपरा

उत्तर: (B)

व्याख्या: नलयिरा दिव्यप्रबंधम अलवर संतों द्वारा विष्णु को समर्पित 4000 भजनों का एक तमिल संग्रह है ।

प्रश्न 15. खालसा पंथ की स्थापना किसने की?

(a) गुरु अंगद देवजी

(b) गुरु नानक देवजी

(c) गुरु तेग बहादुर

(d) गुरु गोबिंद सिंह

उत्तर: (D)

व्याख्या: 1699 में , गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को संत-सैनिकों के रूप में एकजुट करने के लिए आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की ।

प्रश्न 16. कृष्णदेवराय ने ‘अमुक्तमाल्यदा’ किसमें लिखी?

(a) तमिल

(b) संस्कृत

(c) तेलुगु

(d) कन्नड़

उत्तर: (C)

व्याख्या: ‘अमुक्तमाल्यद’ , जिसका अर्थ है “पहने हुए हार का दाता” , कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में लिखा गया था , जिसमें आदर्श राजत्व और भक्ति का वर्णन किया गया था।

प्रश्न 17. विजयनगर राजवंशों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:

i. संगम

ii. अराविदु

iii. तुलुव

iv. सुलुव

(a) i, iii, iv, ii

(b) ii, i, iii, iv

(c) i, iv, iii, ii

(d) i, ii, iii, iv

सही क्रम: i → iv → iii → ii

उत्तर: (C)

स्पष्टीकरण:

- संगम (1336–1485)

- सुलुव (1485–1505)

- तुलुव (1505-1570, कृष्णदेवराय का राजवंश)

- अरविदु (1570–1650)

18. रिक्त स्थान भरें:

‘ रथ सड़कें ‘ _____ परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।

(a) राज्य

(b) मंदिर

(c) न्यायालय

(d) सदन

उत्तर: (b) मंदिर

व्याख्या: विजयनगर में मंदिर के रथों के जुलूस के लिए मंदिर परिसरों के चारों ओर चौड़ी ‘रथ सड़कें’ बनाई जाती थीं।

प्रश्न 19. मुगल प्रशासन ने किसानों को जिन्स-ए-कामिल (सर्वोत्तम फसल) की खेती के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि –

(A) यह मानव आहार का एक हिस्सा था।

(B) इसका भंडारण आसान था।

(C) इससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।

(D) इसकी खेती आसान थी।

उत्तर: (c) इससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।

व्याख्या: ‘ जिन्स-ए-कामिल ‘ में गन्ना, कपास, नील जैसी फसलें शामिल थीं – उच्च मूल्य वाली फसलें जो अधिक कर राजस्व उत्पन्न करती थीं ।

प्रश्न 20. मुगल काल में एकत्रित राजस्व की वास्तविक राशि को _____ कहा जाता था।

(a) जामा

(b) हासिल

(c) जिन्स

(d) कर

उत्तर: (B) हासिल

व्याख्या:

‘ जमा ‘ = अनुमानित राजस्व; ‘ हासिल ‘ = वास्तविकता में एकत्रित राजस्व ।

प्रश्न 21. महाभारत के पात्र की पहचान करें:

- भीम के प्रति प्रेम व्यक्त किया।

- कुंती से कहा कि उसे उसका बाघ जैसा बेटा पसंद है।

- एक राक्षस पुत्र (घटोत्कच) को जन्म दिया।

(a) सुभद्रा

(b) द्रौपदी

(c) हिडिम्बा

(d) भानुमति

उत्तर: (C) हिडिम्बा

व्याख्या: हिडिम्बा नामक एक वन राक्षसी भीम से प्रेम करने लगी , उसने भीम से विवाह किया और घटोत्कच को जन्म दिया ।

खंड-बी (लघु उत्तरीय प्रश्न) (3 अंक x6)

प्रश्न 22. (A) कौन से पुरातात्विक साक्ष्य यह साबित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल थे?

उत्तर:

हड़प्पावासियों के पास व्यापक व्यापार नेटवर्क था, जो कई पुरातात्विक साक्ष्यों से सिद्ध होता है:

- मुहरें और मुहरें: हजारों मुहरें (स्टीटाइट से बनी) जिन पर आकृतियां और शिलालेख थे, का उपयोग वस्तुओं पर मुहर लगाने के लिए किया जाता था, जो वाणिज्यिक लेनदेन और व्यापारियों की पहचान दर्शाती थीं ।

- तौल और माप: लोथल और हड़प्पा जैसे स्थलों से प्राप्त मानकीकृत तौल (चर्ट से बने) विनिमय में निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाली एक विनियमित व्यापार प्रणाली को दर्शाते हैं।

- विदेशी सामग्री और बंदरगाह: मेसोपोटामिया की कलाकृतियों , फारस की खाड़ी के गोले और लोथल गोदी की खोज से मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन के साथ लंबी दूरी के समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है ।

या

(B) हड़प्पा समाज में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हड़प्पावासियों की दफ़नाने की प्रथाएँ उनके पुनर्जन्म में विश्वास को दर्शाती हैं:

- गड्ढे में दफ़नाना: शवों को आयताकार गड्ढों में रखा जाता था , कभी-कभी ईंटों से पंक्तिबद्ध किया जाता था; कुछ मामलों में, शिशुओं के लिए दफनाने के बर्तन का उपयोग किया जाता था।

- कब्र की वस्तुएं: मिट्टी के बर्तन, आभूषण और भोजन जैसी वस्तुएं शव के साथ रखी जाती थीं, जो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास दर्शाती थीं।

- अभिविन्यास और अनुष्ठान: शवों को आम तौर पर उत्तर-दक्षिण अभिविन्यास में रखा जाता था ; प्रतीकात्मक दफन और आंशिक दफन (जहां शरीर का केवल एक हिस्सा दफनाया जाता था) भी होते थे।

प्रश्न 23. शिलालेखों की व्याख्या करते समय इतिहासकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर:

शिलालेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं, लेकिन इतिहासकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- व्याख्या संबंधी समस्याएं: हड़प्पा लिपि जैसी कुछ लिपियाँ अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, जिससे व्याख्या अधूरी रह गई है।

- क्षति और अपूर्णता: कई शिलालेख घिस गए हैं, खंडित हो गए हैं, या नष्ट हो गए हैं , जिससे पढ़ना अनिश्चित हो गया है।

- पूर्वाग्रह और संदर्भ: शिलालेख अक्सर शासकों द्वारा जारी किए जाते थे , जिनमें उपलब्धियों का महिमामंडन किया जाता था, जबकि पराजय या सामाजिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया जाता था , जिससे एकतरफा व्याख्याएं होती थीं।

प्रश्न 24. (A) “अपने लिए स्वयं ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें मोक्ष का मार्ग स्वयं खोजना होगा।”

इस कथन के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

बुद्ध ने आत्म-प्रयास, नैतिक आचरण और सजगता पर जोर दिया:

- चार आर्य सत्य: जीवन दुखों से भरा है; इच्छा दुख का कारण बनती है; इच्छा को समाप्त करने से दुख समाप्त होता है; निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है ।

- मध्यम मार्ग और आत्म-प्रयास: बुद्ध ने एक संतुलित जीवन जीने की सलाह दी – विलासिता और तपस्या से बचना – और आत्मज्ञान के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर बल दिया।

- अनुष्ठानों या जाति पर कोई निर्भरता नहीं: उन्होंने अनुष्ठान बलिदान और जाति पदानुक्रम को अस्वीकार कर दिया, और मुक्ति (निर्वाण) के लिए ज्ञान (प्रज्ञा) , नैतिक आचरण (शील) और मानसिक अनुशासन (समाधि) पर ध्यान केंद्रित किया ।

या

(B) साँची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान निर्णायक क्यों माना जाता है? उनके द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: भोपाल की बेगमों ने भारत की बौद्ध विरासत के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई:

- संरक्षण और जीर्णोद्धार: शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम जैसी बेगमों ने सांची स्तूप के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रमुख पहल की , जो 19वीं शताब्दी तक खंडहर में बदल चुका था।

- पुरातात्विक सहायता: उन्होंने उत्खनन और संरक्षण कार्य के लिए धन मुहैया कराया और एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के प्रयासों का समर्थन किया ।

- विरासत जागरूकता को बढ़ावा देना: सड़कें, संग्रहालय और विश्राम गृह बनाकर , उन्होंने सांची को बौद्ध पर्यटन और अध्ययन का केंद्र बनाने में मदद की ।

प्रश्न 25. इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की क्या विशेषताएँ थीं? अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने जिन पहलुओं का वर्णन किया है, उनका उल्लेख कीजिए।

उत्तर: इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान शहरी भारत का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है:

- शहरी समृद्धि: दिल्ली और दौलताबाद जैसे भारतीय शहर भीड़-भाड़ वाले, अच्छी तरह से निर्मित और बाज़ारों, मस्जिदों और स्कूलों से समृद्ध थे।

- कुशल प्रशासन: उन्होंने डाक-चौकी प्रणाली की प्रशंसा की , जिसमें घोड़े और पैदल चलने वाले तेज संचार व्यवस्था थी।

- विविधता और व्यापार: शहर बहुसांस्कृतिक थे , जिनमें व्यापारी, विद्वान और शिल्पकार रहते थे , जो भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है।

प्रश्न 26. भक्ति परंपरा की प्रसिद्ध संत मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर: मीराबाई, राजस्थान की 16वीं शताब्दी की संत-कवयित्री, भक्ति की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थीं:

- कृष्ण के प्रति भक्ति: वह भगवान कृष्ण को अपना दिव्य पति मानती थीं और राजस्थानी और ब्रज भाषाओं में भावपूर्ण भजनों के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करती थीं।

- सामाजिक मानदंडों की अस्वीकृति: उन्होंने शाही और पितृसत्तात्मक प्रतिबंधों को चुनौती दी , जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता और भक्ति में समानता का प्रतीक था।

- आध्यात्मिक संदेश: उनकी रचनाओं में शुद्ध प्रेम (प्रेम भक्ति) और इस विचार पर जोर दिया गया कि ईश्वर भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, न कि अनुष्ठानों या जाति के माध्यम से ।

प्रश्न27. विजयनगर की किलेबंदी पर अब्दुर रज्जाक द्वारा व्यक्त प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: फ़ारसी दूत अब्दुर रज्जाक (1443 ई.) ने विजयनगर की भव्यता का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया:

- विशाल किलेबंदी: उन्होंने शाही शहर को घेरने वाली सात संकेंद्रित किले की दीवारों का वर्णन किया, जिनमें से प्रत्येक में मजबूत द्वार और निगरानी बुर्ज थे ।

- रणनीतिक योजना: दीवारें न केवल महलों को घेरती थीं बल्कि खेतों, बगीचों और बाजारों को भी घेरती थीं , जो सैन्य और आर्थिक योजना को दर्शाती थीं ।

- भव्यता की छाप: उन्होंने लिखा कि विजयनगर ” दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक ” था, जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति और सुंदरता थी , जो शाही शक्ति और समृद्धि को दर्शाती थी ।

खंड-सी (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

(8 अंक x 3)

28. (A) महाभारत काल में संसाधनों के स्वामित्व से संबंधित धारणाओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

महाभारत प्रारंभिक भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना और संपत्ति, संसाधनों और स्वामित्व के बारे में उनके विचारों को दर्शाता है ।

- भूमि का निजी स्वामित्व:

महाभारत काल तक भूमि का स्वामित्व वंशानुगत हो गया था , विशेषकर क्षत्रियों और ब्राह्मणों में। - शाही नियंत्रण:

राजाओं को भूमि का सर्वोच्च स्वामी माना जाता था और वे इसे ब्राह्मणों और अधिकारियों को कर-मुक्त उपहार (अग्रहर) के रूप में देते थे। - सामुदायिक स्वामित्व:

कुछ गांवों में, सामान्य चरागाह, जंगल और जल स्रोतों का उपयोग और प्रबंधन स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। - महिलाओं के संपत्ति अधिकार: स्त्रीधन

की अवधारणा अस्तित्व में थी – विवाह के समय महिलाओं को उपहार स्वरूप दी जाने वाली संपत्ति, जिस पर उनका नियंत्रण हो सकता था, हालांकि अक्सर सामाजिक रूप से सीमित होता था। - संसाधन के रूप में दास और नौकर:

महाकाव्य में दास और दासी का उल्लेख है , जिन्हें अपने स्वामी की संपत्ति माना जाता था, जो सामाजिक असमानताओं को दर्शाता है। - अधिकार को लेकर संघर्ष: कौरवों और पांडवों

के बीच युद्ध भूमि और राजनीतिक नियंत्रण के लिए संघर्ष का प्रतीक था – जो उस समय का प्राथमिक संसाधन था। - जाति और संसाधन वितरण:

भूमि और धन तक पहुंच वर्ण धर्म द्वारा नियंत्रित होती थी – ब्राह्मण अनुष्ठान करते थे, क्षत्रिय शासन करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र श्रम करते थे। - संपत्ति की नैतिक धारणाएं:

महाभारत में लालच पर भी सवाल उठाया गया है – धर्म को भौतिक संपत्ति से श्रेष्ठ माना गया है।

या

(B) “मनुस्मृति ने चांडालों के कर्तव्यों का निर्धारण किया।” परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

मनुस्मृति सामाजिक पदानुक्रम और चांडालों की स्थिति का सबसे प्रारंभिक विवरण प्रदान करती है , जिन्हें “अछूत” माना जाता था।

- समाज में स्थिति:

चांडालों को वर्ण व्यवस्था से बाहर , शूद्रों से नीचे रखा गया था, जो सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का प्रतीक था । - वंशानुगत स्थिति:

उनका व्यवसाय और स्थिति जन्म से निर्धारित होती थी , जिससे कठोर सामाजिक स्तरीकरण को बल मिलता था। - कर्तव्य और व्यवसाय:

उन्हें प्रदूषणकारी कार्य सौंपे गए थे – शवों को संभालना, सफाई करना, फाँसी देना और कचरा हटाना। - संपर्क के नियम:

मनुस्मृति में सख्त अलगाव का निर्देश दिया गया था ; चांडालों को गांवों के बाहर रहना था और त्यागे हुए बर्तनों और कपड़ों का उपयोग करना था । - मेलजोल पर प्रतिबंध: ऊंची जातियों द्वारा चांडाल को

छूना या उसकी छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। - धार्मिक अधिकारों से वंचित:

उन्हें अनुष्ठान करने , वेदों का पाठ करने या मंदिर की गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। - दंड और नियंत्रण:

चांडालों द्वारा जाति नियमों के किसी भी उल्लंघन पर कठोर दंड दिया जाता था , जिससे ब्राह्मणवादी प्रभुत्व कायम रहा। - जातिगत विचारधारा का प्रतिबिंब:

मनुस्मृति ने सदियों से अस्पृश्यता और असमानता को संस्थागत रूप दिया, तथा सामाजिक पदानुक्रम को वैध बनाया।

प्रश्न 29. (A) कबीर की शिक्षाओं का वर्णन करें।

उत्तर: कबीर (15वीं शताब्दी) एक प्रमुख भक्ति संत थे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षाओं के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया।

- एक ईश्वर में विश्वास:

कबीर ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया – कि सभी धार्मिक विभाजनों से परे केवल एक निराकार ईश्वर (अलख निरंजन) है। - अनुष्ठानों की अस्वीकृति:

उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और जाति-आधारित अनुष्ठानों की निंदा की , तथा हृदय की आंतरिक भक्ति पर जोर दिया। - सभी की समानता:

उन्होंने जातिगत भेदभाव को खारिज कर दिया और कहा कि ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य समान हैं , चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। - गुरु का महत्व:

कबीर के लिए, दिव्य ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु (आध्यात्मिक शिक्षक) आवश्यक था। - प्रेम और मानवता:

उन्होंने धार्मिक घृणा और रूढ़िवादिता को अस्वीकार करते हुए प्रेम, करुणा और सहिष्णुता पर जोर दिया। - बाह्य दिखावे से अधिक आंतरिक पवित्रता:

कबीर का मानना था कि सच्ची पवित्रता आचरण और विचार में निहित है , न कि अनुष्ठानों या पवित्र धागे पहनने में। - धार्मिक पाखंड की आलोचना: उन्होंने खोखले अनुष्ठानों और पाखंड

के लिए हिंदू ब्राह्मणों और मुस्लिम मौलवियों दोनों की आलोचना की । - सादा जीवन और भक्ति: कबीर ने नाम सिमरन के माध्यम से ईश्वर को याद करने के लिए समर्पित

एक सादा, ईमानदार जीवन की वकालत की ।

या

(B) सूफीवाद की मुख्य धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: सूफीवाद इस्लाम के

एक रहस्यमय आयाम के रूप में उभरा , जो प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति निकटता पर केंद्रित था।

- ईश्वर के साथ एकता (तौहीद):

सूफियों का मानना था कि ईश्वर एक और सर्वव्यापी है ; आत्मा का लक्ष्य ईश्वर के साथ मिलन है । - प्रेम और भक्ति: सूफियों ने इश्क-ए-हकीकी (दिव्य प्रेम) को ईश्वर को पाने का सर्वोच्च मार्ग

माना । - आध्यात्मिक गुरु (पीर या मुर्शिद): प्रत्येक शिष्य को दिव्य सत्य प्राप्त करने और सांसारिक इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए

एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। - सादा जीवन: उन्होंने भौतिकवाद और विलासिता को अस्वीकार करते हुए गरीबी, विनम्रता और ध्यान का जीवन

जिया । - ज़िक्र और समा:

सूफियों ने आध्यात्मिक परमानंद तक पहुंचने के लिए ज़िक्र (भगवान के नामों का जाप) और समा (संगीत और नृत्य) का अभ्यास किया। - सहिष्णुता और भाईचारा:

उन्होंने सभी जातियों और धर्मों के अनुयायियों को स्वीकार करते हुए शांति, सहिष्णुता और सेवा को बढ़ावा दिया। - खानकाह और दरगाह:

सूफियों ने भक्ति और सामाजिक सेवा के केंद्र के रूप में खानकाह (मठ) की स्थापना की। - इस्लाम का प्रसार:

अपनी करुणा और सादगी के माध्यम से, सूफियों ने भारत में , विशेष रूप से गरीबों के बीच, शांतिपूर्ण ढंग से इस्लाम का प्रसार करने में मदद की।

प्रश्न 30. (A) “अपनी सीमाओं के बावजूद, आइन-ए-अकबरी अपने समय का एक अद्वितीय दस्तावेज़ है।” इस कथन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।

उत्तर: अबुल फजल द्वारा रचित

आइन -ए-अकबरी ( अकबरनामा का हिस्सा ) अकबर के प्रशासन और साम्राज्य का एक असाधारण अभिलेख है।

- प्रशासनिक विवरण:

इसमें शाही व्यवस्था का वर्णन है , जिसमें मनसबदारी , राजस्व प्रणाली , सेना और दरबारी जीवन शामिल है । - सामाजिक-आर्थिक जानकारी: फसलों, कीमतों, मजदूरी, जनसंख्या और स्थानीय उपज

पर डेटा प्रदान करता है , जिससे यह एक मूल्यवान आर्थिक रिकॉर्ड बन जाता है । - धार्मिक नीति:

अकबर की सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक शांति) नीति और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण को दर्शाती है। - सांस्कृतिक और साहित्यिक अंतर्दृष्टि:

यह पुस्तक कला, वास्तुकला, शिक्षा और त्योहारों का विवरण देती है , तथा मुगल संस्कृति की एक तस्वीर पेश करती है। - प्रशासनिक सांख्यिकी:

ऐन में सरकार, सूबा, जागीर और अधिकारियों की सूची दी गई है, जो एक व्यवस्थित शासन मॉडल को दर्शाती है । - सीमाएँ:

हालाँकि, इसने अकबर को आदर्श बना दिया , खामियों को नजरअंदाज कर दिया और निम्न वर्ग की आवाजों को बाहर कर दिया । - पूर्वाग्रह और पक्षपात: सम्राट की महिमा का बखान करने

के लिए लिखी गई इस पुस्तक में घटनाओं या संघर्षों का वर्णन करने में आलोचनात्मक निष्पक्षता का अभाव है। - ऐतिहासिक महत्व:

अपने पूर्वाग्रह के बावजूद, आइन-ए-अकबरी अपने समय के लिए एक अग्रणी प्रशासनिक और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण बना हुआ है।

या

(B) 16वीं-17वीं शताब्दी में ग्रामीण कृषि समाज में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें, उनकी स्थिति स्पष्ट करें।

उत्तर:

मुगल कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाएं सक्रिय भागीदार थीं, हालांकि उनकी सामाजिक स्थिति सीमित रही।

- कृषि कार्य:

महिलाएं कटाई, बुवाई और थ्रेसिंग के दौरान खेतों में काम करती थीं और उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान देती थीं। - घरेलू और डेयरी गतिविधियाँ:

वे घरेलू काम-काज, मवेशियों का दूध निकालना, ईंधन और पानी इकट्ठा करना और भोजन तैयार करना आदि कार्य करते थे। - शिल्प और कुटीर उद्योग:

कई महिलाएं कताई, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और मनके के काम में लगी हुई हैं , जो ग्रामीण शिल्प को समर्थन प्रदान करती हैं। - व्यापार में भागीदारी:

कुछ क्षेत्रों में, वे स्थानीय बाजारों में डेयरी और कृषि उत्पाद बेचते थे , जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी। - संपत्ति अधिकार:

धनी परिवारों की महिलाओं को कभी-कभी जमींदारी अधिकार या विरासत में मिली जागीरें प्राप्त होती थीं , हालांकि ये अधिकार पुरुषों के नियंत्रण में होते थे। - सामाजिक प्रतिबंध:

पितृसत्तात्मक मानदंडों ने महिलाओं की गतिशीलता और स्वामित्व को प्रतिबंधित कर दिया , और विधवाओं को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। - त्योहारों और धर्म में भूमिका:

महिलाओं ने धार्मिक अनुष्ठानों, लोक परंपराओं और सामुदायिक रीति-रिवाजों को बनाए रखा , जिससे सांस्कृतिक जीवन समृद्ध हुआ। - शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक:

निम्न स्थिति के बावजूद, ग्रामीण महिलाएं कृषि श्रम की रीढ़ थीं , जो गांव के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करती थीं ।

खंड-डी (स्रोत-आधारित प्रश्न)

प्रश्न 31.

दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

(1+1+2=4)

गुजरात में सुदर्शन (सुंदर) झील

सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसके बारे में संस्कृत में लिखे एक शिलालेख (लगभग दूसरी शताब्दी ई.) से पता चलता है, जो शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए लिखा गया था।

शिलालेख में उल्लेख है कि मौर्यों के शासनकाल के दौरान एक स्थानीय शासक ने तटबंधों और जलमार्गों सहित इस झील का निर्माण करवाया था। हालाँकि, एक भयंकर तूफ़ान ने तटबंधों को तोड़ दिया और झील का पानी बाहर निकल गया। उस क्षेत्र के शासक रुद्रदामन ने दावा किया कि उन्होंने अपनी प्रजा पर कोई कर लगाए बिना, अपने संसाधनों से इस झील की मरम्मत करवाई थी।

उसी चट्टान पर एक अन्य शिलालेख (लगभग पांचवीं शताब्दी) में उल्लेख है कि कैसे गुप्त वंश के शासकों में से एक ने झील की पुनः मरम्मत करवाई थी।

प्रश्न 31.1 सुदर्शन झील के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? (1)

उत्तर: हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी संस्कृत में लिखे एक शिलालेख (लगभग दूसरी शताब्दी ई.) से मिलती है, जिसमें शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख है ।

प्रश्न 31.2 रुद्रदामन किस वंश का शासक था?

उत्तर: रुद्रदामन शक (पश्चिमी क्षत्रप) वंश का शासक था ।

प्रश्न 31.3 रुद्रदामन द्वारा झील की मरम्मत के बारे में क्या उल्लेखनीय था?

उत्तर :

- रुद्रदामन ने अपने संसाधनों का उपयोग करके सुदर्शन झील की मरम्मत की ।

- इस सार्वजनिक कार्य के लिए उन्होंने अपनी प्रजा पर कोई कर नहीं लगाया ।

- उनके कार्य में उदार और कल्याणकारी शासन की झलक मिलती है ।

प्रश्न 32.

एक विशाल शहर

यह डोमिंगो पेस द्वारा विजयनगर के वर्णन का एक अंश है:

मैं इस शहर का आकार यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसे किसी एक जगह से पूरा नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गया जहाँ से मैं इसका एक बड़ा हिस्सा देख सकता था, मैं इसे पूरा नहीं देख सका क्योंकि यह कई पहाड़ियों के बीच बसा है। वहाँ से जो मैंने देखा वह मुझे रोम जितना बड़ा और देखने में बेहद खूबसूरत लगा; इसके अंदर, घरों के बगीचों में पेड़ों के कई झुरमुट हैं, और पानी की कई नालियाँ हैं जो इसके बीच से बहती हैं, और जगह-जगह झीलें भी हैं; और राजा के महल के पास एक ताड़ का बाग और दूसरे फलदार पेड़ हैं।

प्रश्न 33.1 यहाँ उद्धृत विजयनगर के विवरण के लेखक कौन हैं?

उत्तर: विवरण के लेखक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस हैं।

प्रश्न 33.2 आकार की दृष्टि से विजयनगर की तुलना किस यूरोपीय शहर से की जाती है?

उत्तर : आकार और भव्यता में विजयनगर की तुलना रोम

शहर से की जाती है ।

प्रश्न 33.3 लेखक ने विजयनगर की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है?

उत्तर :

- उन्होंने विजयनगर को पहाड़ियों और घाटियों में फैला एक विशाल और सुंदर शहर बताया ।

- शहर में पेड़ों के झुरमुट, बगीचे, जल नलिकाएं और झीलें थीं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती थीं।

- राजा के महल के पास ताड़ के पेड़ और फलदार वृक्ष थे , जो इसकी समृद्धि और भव्यता को बढ़ा रहे थे।

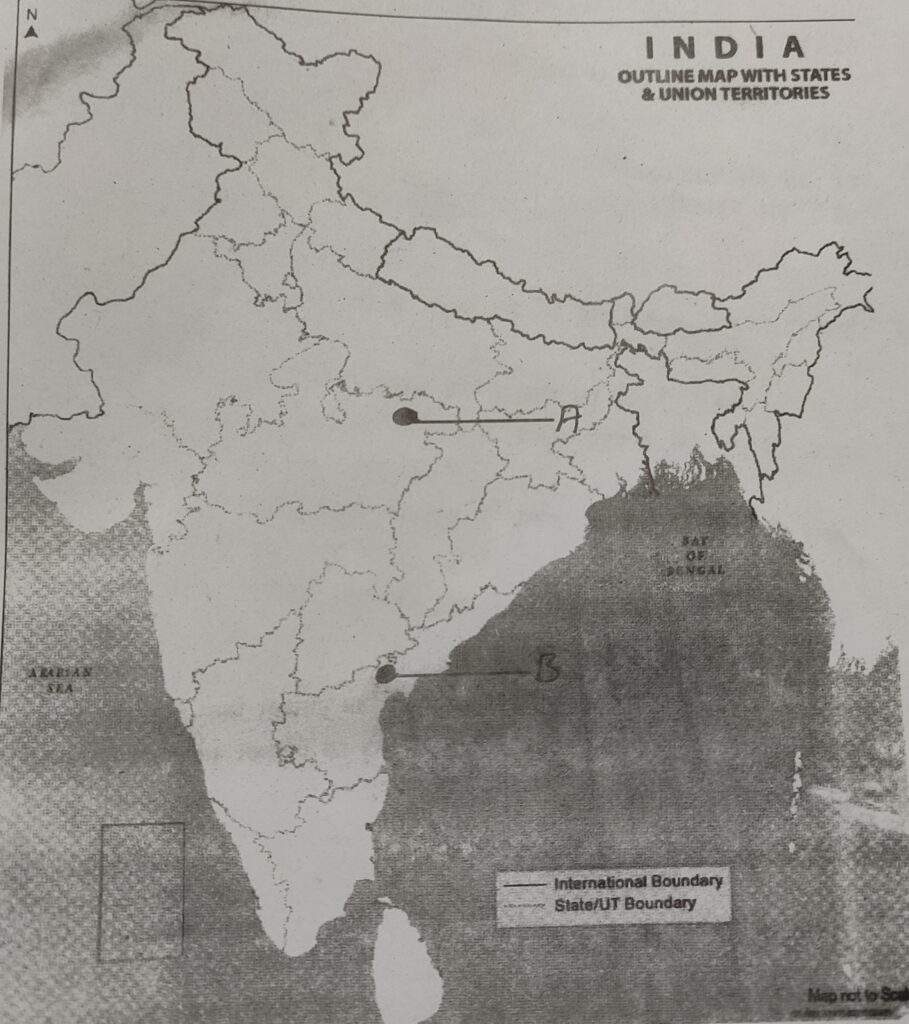

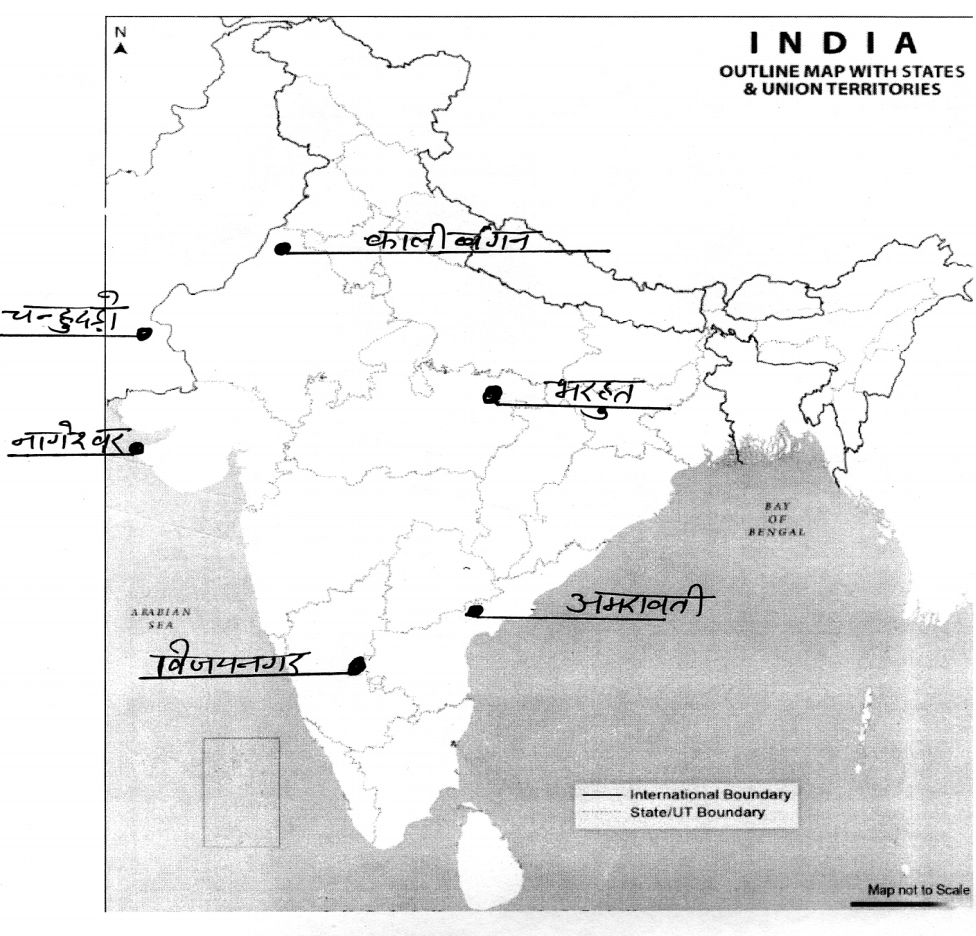

खंड E, मानचित्र आधारित प्रश्न

प्रश्न 34.

A. भरहुत स्तूप

B. अमरावती स्तूप

Nice explanation of each and every point of question paper