स्पष्टीकरण सहित पूर्णतः हल किया गया प्रश्नपत्र

खंड A (बहुविकल्पीय प्रश्न)

प्रश्न 1. निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें: कृषि के लिए जल संचयन – गुजरात में स्थित जलाशय।

(A) रोपड़

(B) धोलावीरा

(C) कालीबंगा

(D) शोरतुघई

उत्तर: B – धोलावीरा

व्याख्या: धोलावीरा (कच्छ, गुजरात में) जल प्रबंधन की अपनी परिष्कृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है – बड़े जलाशय, चैनल और कुण्ड जिनका उपयोग कृषि और घरेलू उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन और भंडारण के लिए किया जाता है।

Q2. हड़प्पा शहरों का सबसे अनोखा पहलू किसका विकास था?

(A) कृषि

(B) नियोजित शहर

(C) पशुपालन

(D) व्यापार

उत्तर: B — नियोजित शहर।

व्याख्या: हड़प्पा बस्तियों की पहचान ग्रिड योजनाओं, मानकीकृत ईंटों, व्यवस्थित जल निकासी और सार्वजनिक कार्यों से होती है – नियोजित शहरीकरण की ये विशेषताएँ उन्हें अलग बनाती हैं।

प्रश्न 3. हड़प्पा स्थलों के लिए लापीस लाजुली का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था?

(A) नागेश्वर

(B) शॉर्टुघाई

(C) मंदा

(D) खेतड़ी

उत्तर: B — शोर्तुघई

व्याख्या: शोर्तुघई (उत्तरी अफ़गानिस्तान में) प्राचीन काल में लाजवर्द का एक प्रमुख स्रोत था; हड़प्पा स्थलों ने ऐसे अफ़गान स्रोतों के साथ लंबी दूरी के संपर्कों के माध्यम से लाजवर्द प्राप्त किया।

प्रश्न 4. 600 ईसा पूर्व में मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कौन सा कारक नहीं है?

(A) मगध के जंगलों में पाए जाने वाले उत्तम गुणवत्ता वाले मोती

(B) लौह अयस्क खदानों तक पहुंच

(C) संचार के लिए गंगा और उसकी सहायक नदियाँ

(D) महत्वाकांक्षी राजा

उत्तर: A — मोतियों की उत्तम गुणवत्ता…

व्याख्या: मगध की शक्ति रणनीतिक स्थिति, लौह संसाधनों पर नियंत्रण, नदी संचार और शक्तिशाली शासकों से प्राप्त हुई थी। “जंगलों में मोतियों की उत्तम गुणवत्ता” राजनीतिक प्रभुत्व का कोई मान्यता प्राप्त कारण नहीं है।

प्रश्न 5. किस शताब्दी के दौरान मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी?

(A) 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व

(B) चौथी शताब्दी ईसा पूर्व

(C) दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व

(D) तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व

उत्तर: B – चौथी शताब्दी ईसा पूर्व

व्याख्या: पाटलिपुत्र नंद और विशेष रूप से मौर्य वंश (चंद्रगुप्त मौर्य – लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) के उदय के दौरान प्रमुख राजधानी बन गया।

Q6. ‘इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख’ किस भाषा में रचित है? (

A) प्राकृत

(बी) हिंदी

(सी) संस्कृत

(D) ब्राह्मी

उत्तर: C — संस्कृत।

व्याख्या: समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वाला इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ( प्रयाग प्रशस्ति ) शास्त्रीय संस्कृत (ब्राह्मी लिपि में लिखा गया) में रचा गया था।

प्रश्न 7. किस प्रकार के विवाह में एक पुरुष कई पत्नियाँ रखता है?

(A) अंतर्विवाह

(बी) बहिर्विवाह

(सी) बहुविवाह

(D) बहुपतित्व

उत्तर: C — बहुपत्नीत्व।

व्याख्या: बहुपत्नीत्व = एक पुरुष, कई पत्नियाँ। बहुपतित्व = एक महिला, कई पति। अंतर्विवाह/बहिर्विवाह एक समूह के अंदर/बाहर विवाह को संदर्भित करता है।

प्रश्न 8. वर्णित सामाजिक श्रेणी की पहचान कीजिए: शवों को संभालना, पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर रहना, गाँव के बाहर रहना, फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करना, मृतकों के कपड़े और लोहे के आभूषण पहनना।

(A) निषाद

(B) चांडाल

(C) क्षत्रिय

(D) मलेच्छ

उत्तर: B – चांडाल

व्याख्या: चांडालों (या चांडाल) को पारंपरिक रूप से प्राचीन ग्रंथों में बहिष्कृत समूह के रूप में वर्णित किया गया है जो शवों को संभालने का काम करते थे और सामाजिक रूप से बहिष्कृत थे।

Q9. बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? (

A) जन्म – बोधगया

(B) ज्ञान प्राप्ति का स्थान – सारनाथ

(C) उपदेश – लुम्बिनी

(D) निर्वाण प्राप्ति – कुशीनगर

उत्तर: D – निर्वाण प्राप्ति – कुशीनगर

व्याख्या: अन्यथा सही मिलान हैं: जन्म – लुम्बिनी; ज्ञान प्राप्ति – बोधगया; प्रथम उपदेश – सारनाथ; निर्वाण – कुशीनगर।

Q 10. निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का हिस्सा है?

(A) दीपवंश

(B) धम्म सुत्त

(C) महावंश

(D) अभिधम्म पिटक

उत्तर: (D) अभिधम्म पिटक

स्पष्टीकरण:

- त्रिपिटक (“तीन टोकरियाँ”) बौद्ध धर्म के तीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो बौद्ध पवित्र धर्मग्रंथ का निर्माण करते हैं।

- विनय पिटक – भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम।

- सुत्त पिटक (धम्म सुत्त) – बुद्ध की शिक्षाएँ और उपदेश।

- अभिधम्म पिटक – शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण।

- दिए गए विकल्पों में से, अभिधम्म पिटक सीधे त्रिपिटक की तीन टोकरियों में से एक है ।

- दीपवंश और महावंश बाद के श्रीलंकाई इतिहास हैं, त्रिपिटक के भाग नहीं ।

प्रश्न 11. चित्र को पहचानें और सही उत्तर चुनें।

विकल्प:

(A) अमरावती कला शैली

(B) बुद्ध की मूर्ति, मथुरा, पहली शताब्दी ईस्वी

(C) गांधार कला शैली

(D) गोथिक कला शैली

उत्तर: (सी) गांधार कला शैली

स्पष्टीकरण:

- गांधार कला शैली कुषाणों के अधीन उत्तर-पश्चिमी भारत (आधुनिक पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्षेत्र) में फली-फूली।

- इसमें ग्रीक-रोमन (हेलेनिस्टिक) कलात्मक तकनीकों को बौद्ध विषयों के साथ जोड़ा गया ।

- विशिष्ट विशेषताएं: यथार्थवादी ड्रेपरी सिलवटें, लहराते बाल, तीखे नैन-नक्श और शांत आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति।

- मथुरा शैली लाल बलुआ पत्थर से विकसित हुई, जिसमें भारतीय प्रभाव था और ग्रीको-रोमन का प्रभाव कम था।

- अमरावती दक्षिण भारत (आंध्र) में स्थित है और इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो कथात्मक नक्काशी के लिए जाना जाता है।

- गोथिक एक मध्ययुगीन यूरोपीय ईसाई शैली है – असंबंधित।

नोट: निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न संख्या 11 के स्थान पर केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए है।

उत्तर भारत में प्राप्त बुद्ध की मूर्तियों में किस कला शैली का प्रयोग किया गया है?

(A) अमरावती कला शैली

(B) मथुरा कला शैली

(C) गांधार कला शैली

(D) गोथिक शैली

उत्तर: (C) गांधार शैली ,

व्याख्या: चूँकि गांधार बुद्ध की मूर्तियाँ मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती थीं।

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से किस यात्री को सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था?

(A) अब्दुर रज्जाक

(B) अल-बिरूनी

(C) इब्न बतूता

(D) बारबोसा

उत्तर: (C) इब्न बतूता

स्पष्टीकरण:

- इब्न बतूता (एक मोरक्को यात्री, 14वीं शताब्दी ई.) ने मुहम्मद बिन तुगलक (1325-1351 ई.) के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था ।

- उनकी इस्लामी विद्वता के कारण सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी (न्यायाधीश) नियुक्त किया।

- बाद में, इब्न बतूता को दिल्ली दरबार से चीन में राजदूत के रूप में भेजा गया।

- अब्दुर रज्जाक ने विजयनगर काल (15वीं शताब्दी) के दौरान भारत का दौरा किया था।

- अल-बिरूनी बहुत पहले महमूद गजनवी (11वीं शताब्दी) के साथ आया था।

- बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री (16वीं शताब्दी) था।

प्रश्न 13. ‘रिहला’ किस यात्री द्वारा लिखी गई है?

(A) इब्न बतूता

(B) मार्को पोलो

(C) फ्रेंकोइस बर्नियर

(D) बारबोसा

उत्तर: A – इब्न बतूता

व्याख्या : इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा जाता है (इस्लामी दुनिया और उससे आगे की उनकी व्यापक यात्राओं का विवरण)।

प्रश्न 14. इस यात्री को पहचानें:

डॉक्टर, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार; भारत में 1656-1668 ई.; दारा शिकोह के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े।

(A) अल-बिरूनी

(B) इब्न बतूता

(C) फ्रेंकोइस बर्नियर

(D) अबुल फजल

उत्तर: C — फ्रेंकोइस बर्नियर

व्याख्या: फ्रेंकोइस बर्नियर (फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री) ने मुगल भारत (17वीं शताब्दी के मध्य) का दौरा किया, टिप्पणियां लिखीं और दारा शिकोह के समूह से जुड़े थे।

प्रश्न 15. लिंगायतों के संबंध में कौन से कथन सही हैं?

(i) उन्होंने जाति के विचार को चुनौती दी;

(ii) उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया;

(iii) उन्होंने धर्मशास्त्रों में अनुमोदित प्रथाओं को प्रोत्साहित किया;

(iv) वे शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे।

(A) (i), (ii) और (iii)

(B) (ii) और (iii)

(C) (i), (ii) और (iv)

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर: C — (i), (ii) और (iv)।

व्याख्या: लिंगायत (वीरशैव) सुधार आंदोलन (12वीं शताब्दी, बसवन्ना और अन्य) ने जातिगत पदानुक्रम और ब्राह्मणवादी अनुष्ठान अधिकार को अस्वीकार किया, रूढ़िवादी सिद्धांतों (विशिष्ट वैदिक अनुष्ठानों और पुनर्जन्म पर पारंपरिक जोर सहित) पर सवाल उठाया, और उनकी पूजा का केंद्र शिव को इष्टलिंग के रूप में मानते थे। उन्होंने धर्मशास्त्र-निर्धारित रूढ़िवादी प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए (iii) गलत है।

प्रश्न 16. ‘नलयिर दिव्यप्रबंधम’ को अक्सर किस रूप में वर्णित किया गया था –

(A) तमिल वेद

(बी) बंगाली वेद

(सी) कन्नड़ वेद

(D) धर्मशास्त्र

उत्तर: A – तमिल वेद।

व्याख्या: नलयिर दिव्य प्रबंधम (4000 श्लोकों वाला वैष्णव भक्ति संग्रह) तमिल भक्ति परंपरा में पूजनीय था और इसे अक्सर “तमिल वेद” कहा जाता था।

प्रश्न 17. हजारा राम मंदिर की दीवारों पर किससे संबंधित दृश्य उकेरे गए हैं?

(A) महाभारत

(बी) रामायण

(सी) जातक कथाएँ

(D) पंचतंत्र

उत्तर: B — रामायण

व्याख्या: हजारा राम मंदिर (हम्पी) में रामायण के कई प्रसंगों को दर्शाने वाले मूर्तिकला पैनल हैं ।

प्रश्न 18. गजपति शासकों ने किस राज्य पर शासन किया?

(A) उड़ीसा

(B) दक्कन राज्य

(C) असम

(D) पश्चिम बंगाल

उत्तर: A – उड़ीसा (ओडिशा)।

व्याख्या: गजपति राजवंश (कलिंग) ओडिशा (उड़ीसा) का मध्ययुगीन शासक घराना था, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में विशेष रूप से मजबूत था।

प्रश्न 19. अभिकथन (A): विजयनगर साम्राज्य उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था।

कारण (R): शासकों ने वर्षा जल के भंडारण के लिए आसपास की पहाड़ियों की धाराओं के किनारे तटबंध और जलाशय बनवाए थे।

(A) A और R दोनों सही हैं, और R, A की व्याख्या करता है।

(B) दोनों सही हैं, R सही स्पष्टीकरण नहीं है

(C) A सही, R गलत

(D) A गलत, R सही

उत्तर: A — दोनों सही हैं और R, A की व्याख्या करता है।

स्पष्टीकरण: विजयनगर शासकों ने टैंक, नहरें, तटबंध और पहाड़ी अपवाह को इकट्ठा करने और संग्रहीत करने के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की – यह इंजीनियरिंग इस दावे को रेखांकित करती है।

प्रश्न 20. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें (मुगल राजस्व शर्तें)

- ए. जामा — ?

- बी. खेत बटाई — ?

- सी. लैंग बटाई — ?

- डी. हासिल — ?

सूची-II: 1. वास्तव में एकत्रित राशि

2. अनाज काटने के बाद विभाजन

3. बुवाई के बाद खेत का विभाजन

4. निर्धारित राशि

विकल्प:

(A) A-4, B-3, C-2, D-1

(B) A-1, B-2, C-3, D-4

(C) A-3, B-3, C-1, D-2

(D) A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तरः (A) A-4, B-3, C-2, D-1.

स्पष्टीकरणः

- जमा = निर्धारित राजस्व / राज्य की मांग (4).

- खेत-बटाई = फसल खड़ी होने पर विभाजन / बुवाई के बाद खेतों का विभाजन (3)।

- लांग-बटाई = फसल काटने और ढेर लगाने के बाद विभाजन – यानी अनाज काटने के बाद विभाजन (2)।

- हासिल = वास्तव में एकत्रित राशि (1).

प्रश्न 21. मुगल काल के दौरान कौन सी जनजाति भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थल मार्ग से व्यापार करती थी और पंजाब के गांवों और कस्बों की यात्रा भी करती थी?

(A) सर्राफ

(बी) कोच

(सी) अहोम

(D) लोहानी

उत्तर: D — लोहानी

व्याख्या: लोहानी (लोहानी व्यापारी/समुदाय) ऐतिहासिक रूप से उत्तर-पश्चिम भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने वाले स्थलीय व्यापार मार्गों में सक्रिय व्यापारी/व्यापारिक समूहों के रूप में जाने जाते थे और पंजाब के कस्बों और गांवों में मौजूद थे।

खंड B (लघु उत्तरीय प्रश्न)

प्रश्न 22. (A) हड़प्पावासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री प्राप्त करने की किन्हीं तीन रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। (3)

- कब्रें, लकड़ी के ताबूत और कभी-कभी द्वितीयक दफ़नाना, जो क्षेत्रीय और लौकिक विविधता को दर्शाता है।

- कब्र में रखी वस्तुएं और चढ़ावे – कई शवों में मिट्टी के बर्तन, मोती, आभूषण, तांबे की वस्तुएं और भोजन के बर्तन पाए गए – जो मृत्यु के बाद की आवश्यकताओं या सामाजिक प्रदर्शन में विश्वास का संकेत देते हैं।

- मानकीकृत अभिविन्यास और स्थान – कुछ कब्रिस्तानों में शव अभिविन्यास और कब्र निर्माण में दोहराए गए पैटर्न दिखाई देते हैं, जो मृतकों के संबंध में अनुष्ठानिक दफन प्रथाओं और सामुदायिक मानदंडों को दर्शाते हैं।

23. मौर्य साम्राज्य के इतिहास के निर्माण में प्रयुक्त स्रोतों का वर्णन कीजिए। (3)

- साहित्यिक स्रोत – भारतीय ग्रंथ (जैसे, महावंश जैसे बौद्ध साहित्य , जैन परंपराएं) और शास्त्रीय विदेशी विवरण (बाद के लेखकों के माध्यम से मेगस्थनीज की इंडिका ) राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विवरण प्रदान करते हैं।

- अभिलेखीय साक्ष्य – शिलालेख (जैसे, अशोक के शिलालेख) प्रशासन, शाही नीति, धम्म, क्षेत्रीय विस्तार और कालक्रम के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं।

- पुरातात्विक और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य – पाटलिपुत्र और अन्य स्थलों पर उत्खनन, शहरी अवशेष, मिट्टी के बर्तन और सिक्के भौतिक संस्कृति, अर्थव्यवस्था, व्यापार संबंधों और राज्य संगठन के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं।

24. साँची में स्तूप के निर्माण के समय निर्मित मंदिरों की किन्हीं तीन विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (3)

- सरल संरचनात्मक रूप और ईंट/लकड़ी का उपयोग – प्रारंभिक मंदिर साधारण होते थे, जो अक्सर लकड़ी या ईंट से बने होते थे, तथा बाद में पत्थर की अधिरचनाओं के बजाय सरल गर्भगृह होते थे; वे भक्ति संरचनाओं के रूप में स्तूपों के साथ सह-अस्तित्व में थे।

- यक्ष/यक्षी और कथात्मक मूर्तिकला पर जोर – मंदिर के द्वारों और प्रवेशद्वारों को मूर्तिकला रूपांकनों, पुष्प डिजाइनों और स्तूप अवशेष कला के समान कथात्मक पैनलों से सजाया जाने लगा।

- अनुष्ठान स्थलों और सामुदायिक उपयोग के साथ संबंध – मंदिर पूजा, अनुष्ठान कार्यों और मठवासी भक्ति के लिए स्थानों के रूप में कार्य करते थे जो स्तूपों से जुड़े होते थे; उनकी योजना में प्रदक्षिणा (परिक्रमा) मार्गों और सभा क्षेत्रों पर जोर दिया जाता था।

25. भारतीय सामाजिक और ब्राह्मणवादी प्रथाओं को समझने के कार्य में अल-बिरूनी के सामने आने वाली अंतर्निहित समस्याओं को बताइए। (3)

- भाषा और संकल्पनात्मक अंतर – अल-बिरूनी को संस्कृत भाषा समझने में कठिनाई हुई और उन्हें व्याख्याकारों और ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ा; कई भारतीय धार्मिक और दार्शनिक अवधारणाओं का अरबी में कोई प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं था, जिससे अनुवाद और समझना कठिन हो गया।

- धार्मिक और सांस्कृतिक दूरी – एक बाहरी व्यक्ति और मुस्लिम विद्वान के रूप में, उन्होंने ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों, जातिगत धारणाओं और अनुष्ठान शुद्धता नियमों को सांस्कृतिक रूप से विदेशी पाया और गलत व्याख्या से बचने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक उनकी व्याख्या करनी पड़ी।

- द्वितीयक सूचनादाताओं और परस्पर विरोधी विचारों पर निर्भरता – वह ब्राह्मण विद्वानों और स्थानीय सूचनादाताओं पर निर्भर थे, जो कभी-कभी आदर्शवादी, सांप्रदायिक या असंगत विवरण प्रस्तुत करते थे, जिससे वस्तुनिष्ठ पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण हो जाता था।

26. अलवर और नयनारों का जाति व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण था? (3)

- जाति पदानुक्रम का विरोध – अलवर (वैष्णव भक्ति कवि) और नयनार (शैव भक्ति संत) दोनों ने जन्म-आधारित सामाजिक स्थिति की तुलना में भक्ति पर जोर दिया और व्यवहार में ब्राह्मणवादी विशिष्टता पर हमला किया।

- समावेशिता और सामाजिक समानता – उनकी कविता और समुदायों ने निम्न सामाजिक समूहों सहित विभिन्न जातियों के भक्तों को स्वीकार किया, इस प्रकार भक्ति समतावाद को बढ़ावा दिया।

- कर्मकाण्डवाद की आलोचना – उन्होंने औपचारिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक अधिकार के जाति-आधारित दावों की आलोचना की, तथा इस बात पर जोर दिया कि सच्ची भक्ति और नैतिक आचरण सामाजिक पद से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

27. (A) “इस स्थान की भौगोलिक स्थिति ने विजयनगर के एक साम्राज्य के रूप में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” व्याख्या कीजिए। (3)

- सुरक्षित स्थिति और प्राकृतिक किलेबंदी – विजयनगर (हम्पी) ऊबड़-खाबड़ चट्टानी इलाके (पहाड़ियों, नदी के द्वीपों) पर स्थित था, जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था और दुश्मनों के लिए हमला करना कठिन बनाता था, जिससे राजनीतिक स्थिरता में मदद मिलती थी।

- व्यापार और कृषि संसाधनों पर नियंत्रण – तुंगभद्रा पर स्थित और उपजाऊ मैदानों और उपजाऊ नदी घाटियों के निकट स्थित, यह सिंचित कृषि और दक्कन, बंदरगाहों और खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाले अंतर्देशीय व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर सकता था।

- मार्गों के लिए रणनीतिक चौराहा – इसकी स्थिति पश्चिमी और पूर्वी दक्कन गलियारों और तटीय व्यापार मार्गों को जोड़ती थी, जिससे आर्थिक समृद्धि, संसाधन जुटाने और तेजी से सैन्य आवाजाही संभव होती थी।

या

27. (बी) आपके विचार में महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का क्या महत्व था? (3)

- शाही वैधीकरण और सार्वजनिक प्रदर्शन – महानवमी डिब्बा समारोह (जुलूस, दरबार, सार्वजनिक अनुष्ठान) शासक की संप्रभुता को वैध बनाते थे और कुलीनों और जनता के समक्ष शाही शक्ति का प्रदर्शन करते थे।

- धार्मिक और प्रतीकात्मक कार्य – अनुष्ठानों में पूजा और शाही संस्कारों का प्रदर्शन शामिल था, जो राजत्व को राज्य के लिए दैवीय अनुमोदन और शुभता से जोड़ते थे।

- राजनीतिक लामबंदी और सामाजिक एकीकरण – इस उत्सव ने विभिन्न समूहों (सैनिकों, कुलीनों, व्यापारियों, किसानों) को औपचारिक नेतृत्व में एकजुट किया, जिससे वफादारी और एक सामान्य नागरिक पहचान को बल मिला।

खंड C (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

28. (क) वनवासी कौन थे? 16वीं और 17वीं शताब्दी में उनके जीवन में क्या बदलाव आया? (2 + 6 = 8)

वनवासी कौन थे?

- परिभाषा और संरचना: वनवासियों में जनजातीय समुदाय (आदिवासी), झूम खेती करने वाले, पशुपालक समूह, शिकारी-संग्राहक और जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदाय शामिल थे।

- आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक संगठन: वे कटाई-और-जलाकर या स्थानांतरित खेती (स्विडेन) करते थे, लघु वन उपज (तेंदू, गोंद, शहद, लकड़ी) एकत्र करते थे, शिकार करते थे, पशु चराते थे और रिश्तेदारी आधारित, प्रायः स्वायत्त सामाजिक समूहों में रहते थे।

16वीं-17वीं शताब्दियों में उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया

3. विस्तारित राज्यों और बाजारों से मांग में वृद्धिः बड़े राज्यों के उदय और विस्तारित बाजारों (क्षेत्रीय/राज्य केंद्रों और बढ़ती लंबी दूरी के व्यापार) ने वन उपज (लकड़ी, चमड़ा बनाने की छाल, शोरा, रंग) की मांग को बढ़ा दिया, जिससे वन अर्थव्यवस्थाएं बाजार नेटवर्क में आ गईं।

4. सेनाओं/शहरी केंद्रों के लिए वाणिज्यिक दोहन और आपूर्तिः सामरिक वस्तुओं (जहाज निर्माण/इमारतों के लिए लकड़ी, बारूद के लिए शोरा) के लिए वनों का दोहन किया गया, जिससे वन समुदायों पर निष्कर्षण और श्रम की मांग बढ़ गई । 5.

अतिक्रमण , निपटान और कृषि विस्तारः नए राजस्व चाहने वाले अभिजात वर्ग और जमींदारों ने खेती और निपटान के लिए वन पथों को साफ कर दिया 7. राज्य संरचनाओं और संरक्षण में समावेश: कुछ समूह राज्य के नियंत्रण में आ गए या अनुदान प्राप्त किया; कुछ प्रमुखों ने संरक्षण या पदों के लिए शासकों के साथ बातचीत की, जिससे आंतरिक सामाजिक संरचनाएं और अधिकार संबंध बदल गए। 8. सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन: गैर-जनजातीय आबादी के साथ बढ़ते संपर्क के कारण आंशिक रूप से स्थायीकरण, नई फसलों को अपनाना, पोशाक/अनुष्ठानों में परिवर्तन और कुछ क्षेत्रों में इस्लाम/हिंदू सांप्रदायिक संबद्धता में धर्मांतरण हुआ – जिससे संकर पहचान पैदा हुई। 9. प्रतिरोध और अनुकूलन: जबकि कई समुदायों ने प्रवासन, गठबंधन या श्रम विविधीकरण के माध्यम से अनुकूलन किया, अन्य ने अतिक्रमण का विरोध किया (स्थानीयकृत संघर्ष, आंतरिक जंगलों की ओर पलायन),

28. (B) मुगलकालीन भारत की जाति व्यवस्था और ग्रामीण परिवेश का वर्णन कीजिए। मुगल काल में ग्रामीण समाज में जाति पंचायतें किस प्रकार महत्वपूर्ण थीं? (4 + 4 = 8)

उत्तर: मुगल भारत की जाति व्यवस्था और ग्रामीण परिवेश

- जटिल सामाजिक स्तरीकरण: ग्राम समाज अनेक जातियों (व्यावसायिक समूहों) और व्यापक वर्ण श्रेणियों में संगठित था; जाति पहचान व्यवसाय, विवाह, अनुष्ठान स्थिति और सामाजिक संपर्क को नियंत्रित करती थी।

- व्यवसाय और आर्थिक परस्पर निर्भरता: ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषज्ञता पर निर्भर थी – किसान, कारीगर, बुनकर, कुम्हार, लोहार, तेली – जिससे गांव के भीतर परस्पर निर्भर जाति-आधारित उत्पादन नेटवर्क का निर्माण हुआ।

- भूमि संबंध और पदानुक्रम: भूमि-स्वामित्व के स्वरूप (रैयत, छोटे किसान, ग्राम प्रधान या लंबरदार , और ज़मींदार) आर्थिक शक्ति को आकार देते थे। उच्च दर्जे की जातियों की अक्सर भूमि और स्थानीय सत्ता तक अधिक पहुँच होती थी, जबकि निचली जातियाँ सेवा-व्यवसाय प्रदान करती थीं।

- भौतिक और संस्थागत संगठन: गांवों में सामान्य संपत्ति (चारागाह, बंजर भूमि), साझा सिंचाई और सामुदायिक संसाधन थे; सामाजिक नियंत्रण में रीति-रिवाज, जातिगत मानदंड और राज्य के राजस्व अधिकारियों और स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ संबंध शामिल थे।

गांव के समाज में जाति पंचायतों का महत्व

5. स्थानीय विवाद समाधान: जाति पंचायतों (परिषदों) ने परिवार, विवाह, संपत्ति और अंतर-जाति विवादों को शीघ्रता से और प्रथागत मानदंडों के अनुसार सुलझाया, जिससे दूर के राज्य न्यायालयों पर निर्भरता कम हो गई।

6. सामाजिक मानदंडों का रखरखाव: पंचायतों ने शुद्धता, विवाह नियमों, व्यावसायिक कर्तव्यों और प्रतिबंधों (जुर्माना, बहिष्कार) के मानदंडों को लागू किया – जिससे जाति की पहचान और सामाजिक व्यवस्था का पुनरुत्पादन हुआ।

7. आर्थिक विनियमन: उन्होंने सदस्यों के लिए कीमतों, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता (उदाहरण के लिए, कारीगर गिल्ड मानदंड) को विनियमित किया, और कृषि कार्यों और त्योहारों के दौरान सामूहिक श्रम या आपसी मदद का आयोजन किया।

8. राजनीतिक इंटरफेस और वैधता: जाति पंचायतों ने ग्रामीणों और राज्य के अधिकारियों या ज़मींदारों (श्रम जुटाना, लेवी एकत्र करना) के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया

29. (A) 8वीं से 18वीं शताब्दी तक सूफी संतों और राज्य के बीच संबंधों की पहचान करें। (8 अंक)

- प्रारंभिक स्वायत्तता और आध्यात्मिक अधिकार: प्रारंभिक मध्यकाल से ही सूफी संतों ने राज्य से स्वतंत्र खानकाह और खानकाह-केन्द्रों की स्थापना की, तथा तप, चमत्कार और भक्तिपूर्ण अपील के माध्यम से नैतिक अधिकार प्राप्त किया।

- राजनीतिक वैधता के स्रोत: शासक अक्सर शासन को वैध बनाने के लिए प्रमुख सूफियों के आध्यात्मिक आशीर्वाद (बरका) की मांग करते थे; संतों के शाही संरक्षण से राजत्व को दैवीय स्वीकृति प्राप्त होती थी।

- संरक्षण और भूमि अनुदान: राज्यों और अभिजात वर्ग ने सूफी खानकाहों को भूमि (वक्फ), राजस्व अनुदान और उपहार प्रदान किए; इस प्रकार कई सूफी संस्थाओं ने आर्थिक संसाधन और स्थानीय प्रभाव संचित किया।

- मध्यस्थता और सामाजिक मध्यस्थता: संत शासकों और प्रजा के बीच मध्यस्थता करते थे – वे याचिकाकर्ताओं की ओर से मध्यस्थता करते थे, विद्रोहों को शांत करते थे, और नव विजित आबादी को एकीकृत करने में मदद करते थे।

- स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव: सूफी संप्रदाय (चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी) स्थानीय समाज में अंतर्निहित हो गए, जिससे व्यापक नेटवर्क का निर्माण हुआ, जिसे शासकों ने प्रशासनिक पहुंच के लिए सहयोजित करने का प्रयास किया।

- कभी-कभी तनाव और प्रतिरोध: कुछ संतों ने विशिष्ट शासकों या नीतियों का विरोध किया (उदाहरण के लिए, निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण सुल्तानों की नैतिक आलोचना), जिसके परिणामस्वरूप तनावपूर्ण संबंध या सीमित टकराव हुआ।

- मुगल शासन के तहत भूमिका: मुगल सम्राटों (जैसे, अकबर) ने समर्थन बढ़ाने और समन्वयकारी नीतियों को वैध बनाने के साधन के रूप में सूफियों को संरक्षण प्रदान किया; बाद के सम्राटों ने भी सामाजिक नियंत्रण और विविध आबादी के एकीकरण के लिए सूफी नेटवर्क का उपयोग किया।

- राजनीतिक साधनीकरण और स्वायत्तता: जबकि कई सूफियों ने शाही संरक्षण स्वीकार किया, अन्य ने स्वतंत्रता बनाए रखी; संबंध गतिशील थे – पारस्परिक समझौता, कभी-कभी संघर्ष, और कभी-कभी महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा सूफी नेटवर्क का राजनीतिकरण।

29. (B) मध्यकाल के दौरान चिश्तियों की मुख्य मान्यताओं और शिक्षाओं की व्याख्या करें।

- ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर: चिश्ती संप्रदाय ने आध्यात्मिक जीवन के केंद्र के रूप में गहन व्यक्तिगत भक्ति ( इश्क ) और ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर दिया।

- मानवता की सेवा (खिदमत): चिश्ती संतों ने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को एक केंद्रीय धार्मिक कर्तव्य के रूप में महत्व दिया – भूखों को खाना खिलाना और खानकाहों में बीमारों की देखभाल करना।

- गरीबी और त्याग: चिश्ती स्वैच्छिक गरीबी और सादा जीवन जीते थे; सांसारिक धन से संत की विरक्ति एक नैतिक आदर्श था।

- समा (श्रवण/संगीत) और भक्ति प्रथाएँ: इस संप्रदाय ने आध्यात्मिक अनुभव और सांप्रदायिक भक्ति को जागृत करने के लिए भक्ति संगीत (कव्वाली, समा) और कविता को वैध साधन के रूप में स्वीकार किया।

- सहिष्णुता और समावेशिता: चिश्ती शिक्षाओं में सहिष्णुता, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के प्रति खुलापन और आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था।

- कविता और फ़ारसी साहित्यिक संस्कृति का प्रयोग: चिश्ती संतों ने रहस्यमय विचारों को संप्रेषित करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए फ़ारसी और स्थानीय स्थानीय कविता का उपयोग किया।

- सामाजिक केन्द्र के रूप में खानकाह: उनके धर्मशालाएं (खानकाह) आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कल्याण, आतिथ्य और विभिन्न समुदायों के बीच मेल-मिलाप के केन्द्र बन गए।

- करुणा और आंतरिक शुद्धि की नैतिकता: चिश्ती मार्ग ने सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के प्रतीक के रूप में आंतरिक शुद्धि, स्मरण ( धिकार ), नैतिक आचरण और करुणा पर जोर दिया।

30. (A) उन साक्ष्यों पर चर्चा कीजिए जो दर्शाते हैं कि भाईचारे और विवाह के ब्राह्मणवादी नियमों का सार्वभौमिक रूप से पालन नहीं किया जाता था।

- धर्मशास्त्र में विवाह के अनेक रूपों को मान्यता: धर्मशास्त्रों में स्वयं विवाह के अनेक रूपों की सूची दी गई है (जैसे, मनु में आठ प्रकार), जिससे विविधता का आभास होता है और यह भी कि ब्राह्मणवादी आदर्श ही एकमात्र प्रथा नहीं थी।

- वैकल्पिक वैवाहिक रीति-रिवाजों की उपस्थिति: ऐतिहासिक स्रोत और नृवंशविज्ञान संबंधी अभिलेख कुछ समुदायों में सोरोरेट और लेविरेट , विधवा पुनर्विवाह, कुछ क्षेत्रों में बहुपतित्व और क्रॉस-कजिन विवाह जैसी प्रथाओं को दर्शाते हैं – जो ब्राह्मणवादी नुस्खों से भिन्न हैं।

- बौद्ध और जैन साहित्य: ये स्रोत सामाजिक प्रथाओं (मठवासी संहिता, घरेलू पैटर्न) का वर्णन करते हैं और कभी-कभी ब्राह्मणवादी मानदंडों की आलोचना करते हैं, जो सह-अस्तित्व वाले, वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्थाओं का संकेत देते हैं।

- विवाह की स्थिति वर्ग और क्षेत्र के अनुसार भिन्न थी: शासक, व्यापारिक समूह और जनजातियाँ अक्सर आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग विवाह मानदंडों का पालन करते थे; उदाहरण के लिए, शासक कुलों के बीच विवाह के माध्यम से राजनीतिक गठबंधन ब्राह्मणवादी आदर्शों के समान पैटर्न का पालन नहीं करते थे।

- पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य: दान, स्थानीय विवादों और कानूनी मामलों को दर्ज करने वाले शिलालेख अक्सर ब्राह्मणवादी ढांचे के बाहर प्रथागत प्रथाओं और समझौतों को दर्शाते हैं, जो स्थानीय कानूनी बहुलवाद को प्रदर्शित करते हैं।

- व्यावसायिक और जनजातीय समूहों के रीति-रिवाज: कारीगर और जनजातीय समूह व्यवसाय और रिश्तेदारी से जुड़े प्रथागत विवाह और भाईचारे के नियमों को बनाए रखते थे, जो ब्राह्मणवादी नुस्खों से अलग थे।

- महिलाओं की स्थिति और पुनर्विवाह प्रथाएँ: कुछ क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि विधवाएँ पुनर्विवाह करती हैं और महिलाएँ संपत्ति या घरेलू मामलों में अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं, जो विधवा शुद्धता और बहिष्कार के सख्त ब्राह्मणवादी आदर्शों के विपरीत है।

- क्षेत्रीय और ऐतिहासिक लचीलापन: समय के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक प्रथाएं आर्थिक दबावों, प्रवासन और स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुकूल हो गईं – जिससे पता चलता है कि ब्राह्मणवादी नियम प्रभावशाली थे, लेकिन सार्वभौमिक रूप से लागू या व्यवहार में नहीं लाए गए।

30. (B) व्याख्या कीजिए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पितृसत्तात्मक व्यवस्था विशिष्ट परिवारों में क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। (8 अंक)

- संपत्ति और उत्तराधिकार पर नियंत्रण: कृषि प्रधान परिवारों में, पितृवंशीय उत्तराधिकार पुरुष वंश के माध्यम से भूमि और संसाधनों का स्पष्ट हस्तांतरण सुनिश्चित करता है – जो आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

- वंश समेकन और वंश: पितृवंश ने वंश, कुल पहचान और वंश अधिकारों को बनाए रखने और वैध बनाने में मदद की, जो रिश्तेदारों की संपत्ति और राजनीतिक स्थिति पर दावों के लिए महत्वपूर्ण थे।

- सैन्य और राजनीतिक विचार: राजनीति और युद्ध के गठन से चिह्नित अवधि में, पुरुष-केंद्रित परिवारों और पुरुष नेतृत्व ने लड़ाकू पुरुषों और गठबंधनों की लामबंदी को सुविधाजनक बनाया।

- कृषि उत्पादन की आवश्यकताएं: कृषि श्रम विभाजन में प्रायः जुताई, सिंचाई और ग्राम-स्तरीय सामूहिक कार्यों पर पुरुषों को नियंत्रण प्रदान किया जाता था, जिससे पुरुष प्राधिकार व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो जाता था।

- सामाजिक व्यवस्था और प्राधिकार: पितृसत्ता ने एक सार्वजनिक प्राधिकारी व्यक्ति (परिवार का मुखिया) प्रदान किया, जो ग्राम परिषदों, कर संबंधों और कानूनी मामलों में परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता था।

- विवाह गठबंधनों पर नियंत्रण: पुरुष बुजुर्ग विवाहों का आयोजन गठबंधन बनाने, दहेज/धन हस्तांतरण पर नियंत्रण करने तथा इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करते थे।

- धार्मिक और अनुष्ठानिक कार्य: पुरुष अक्सर पैतृक अनुष्ठान और सार्वजनिक धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे, जो परिवार के सम्मान को पुरुष अनुष्ठान प्रदर्शन और निरंतरता से जोड़ते थे।

- लैंगिकता के विनियमन के माध्यम से संपत्ति की सुरक्षा: पितृसत्ता ने वैध पुरुष वंश और उत्तराधिकार को सुरक्षित करने के लिए महिलाओं के यौन आचरण और विवाह को विनियमित किया, जिसे संपत्ति हस्तांतरण के मामले में महत्वपूर्ण माना जाता था।

खंड D (स्रोत आधारित प्रश्न)

नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें:

(1+2+1=4)

राजा के अधिकारियों ने क्या किया

मेगस्थनीज के वृत्तांत का एक अंश यहाँ दिया गया है: राज्य के बड़े अधिकारियों में से कुछ… नदियों का निरीक्षण करते हैं, ज़मीन की नाप-जोख करते हैं, जैसा कि मिस्र में किया जाता है, और उन नालों का निरीक्षण करते हैं जिनसे मुख्य नहरों से उनकी शाखाओं में पानी छोड़ा जाता है, ताकि सभी को समान रूप से पानी मिल सके। यही लोग शिकारियों का भी प्रभार संभालते हैं, और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार उन्हें पुरस्कृत या दंडित करने का अधिकार दिया गया है। वे कर वसूलते हैं, और ज़मीन से जुड़े व्यवसायों का पर्यवेक्षण करते हैं; जैसे लकड़हारे, बढ़ई, लोहार और खनिक।

प्रश्न 31.1 राजा के अधिकारियों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की जाती थी? (1)

उन्हें कृषि संसाधनों और संबंधित व्यवसायों का प्रशासन और पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता था – विशेष रूप से सिंचाई और जल आपूर्ति का प्रबंधन करने, भूमि माप को विनियमित करने और करों को इकट्ठा करने के लिए ताकि राज्य और लोगों को समान आपूर्ति और बकाया प्राप्त हो।

प्रश्न 31.2 इन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रकार बताइए। (2)

- जल एवं भूमि प्रबंधन: उन्होंने नदियों का पर्यवेक्षण किया, भूमि की माप की (मिस्र की तरह) और नहर के पानी के वितरण को विनियमित करने के लिए जलद्वारों का निरीक्षण किया ताकि प्रत्येक किसान को समान आपूर्ति मिल सके।

- प्रशासनिक और व्यावसायिक पर्यवेक्षण: वे शिकारियों (पुरस्कार देने या दण्ड देने की शक्ति के साथ) की देखरेख करते थे, कर एकत्र करते थे, तथा लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खनिकों जैसे कुशल श्रमिकों की देखरेख करते थे।

प्रश्न 31.3 श्रमिकों के काम का पर्यवेक्षण करने की क्या आवश्यकता थी? (1)

कुशल उत्पादन सुनिश्चित करना, मानकों और आपूर्ति (सार्वजनिक कार्यों, सैन्य और अर्थव्यवस्था के लिए) को बनाए रखना, कुप्रबंधन या धोखाधड़ी को रोकना, और राज्य और समाज द्वारा आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की व्यवस्थित डिलीवरी सुनिश्चित करना।

32. नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें: (1+2+1-4)

वर्ण व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था के बारे में अल-बिरूनी का विवरण इस प्रकार है:

सर्वोच्च जाति ब्राह्मण हैं, जिनके बारे में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि उनकी रचना ब्रह्म के सिर से हुई है। और चूँकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है, और सिर शरीर का सर्वोच्च भाग है, इसलिए ब्राह्मण संपूर्ण जाति का सर्वश्रेष्ठ अंग हैं। इसलिए हिंदू उन्हें मानवजाति में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

अगली जाति क्षत्रिय है, जिनकी उत्पत्ति, जैसा कि कहा जाता है, ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुई थी। उनकी श्रेणी ब्राह्मण से बहुत कम नहीं है।

इनके बाद वैश्य आते हैं, जो ब्रह्मा की जांघ से उत्पन्न हुए थे।

शूद्र, जो उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे…

इन दोनों वर्गों के बीच कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। हालाँकि, ये वर्ग एक-दूसरे से काफ़ी अलग हैं, फिर भी ये एक ही शहर और गाँव में, एक ही घर और झोपड़ी में एक साथ रहते हैं।

32.1 ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्यों माना जाता था? (1)

अल-बरूनी द्वारा उद्धृत हिंदू सृष्टि मिथक के अनुसार, ब्राह्मणों को ब्राह्मण के सिर से बनाया गया था ; चूंकि सिर शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ माना जाता था।

32.2 अल-बिरूनी ने जाति प्रदूषण की धारणा को किस प्रकार अस्वीकार किया? (2)

- वह बताते हैं कि “बाद के दो वर्गों के बीच कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है”, जो कुछ वर्णों (वैश्य और शूद्र) के बीच छोटी सामाजिक दूरी को इंगित करता है, जो कठोर पदानुक्रम पर सवाल उठाता है।

- उन्होंने कहा कि सभी वर्ग “एक ही शहर और गांव में एक साथ रहते हैं, एक ही घर और आवास में एक साथ रहते हैं”, जो प्रदूषण और पूर्ण सामाजिक अलगाव के सख्त विचारों का खंडन करता है।

32.3 कौन एक साथ रहते थे फिर भी अलग-अलग रहते थे? (1)

चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के सदस्य एक ही शहर और गाँव में एक साथ रहते थे और यहाँ तक कि अपने घरों को भी साझा करते थे, भले ही उनमें पदानुक्रमिक अंतर था – अर्थात, विभिन्न वर्ण समूह एक साथ रहते थे, हालाँकि स्थितिगत भेद बने रहते थे।

33. नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें: (1+2+1-4)

कॉलिन Handbags

1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंज़ी एक इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1815 में उन्हें भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया, और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। उन्होंने भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के शासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय इतिहास संग्रह और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण शुरू किया। उनका कहना है कि “दक्षिण ब्रिटिश सरकार के सौम्य प्रभाव में आने से पहले… यह लंबे समय तक कुप्रबंधन के दंश से जूझता रहा”। विजयनगर का अध्ययन करके, मैकेंज़ी का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी “इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों और रीति-रिवाजों के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकती थी, जिनका प्रभाव आज भी मूल निवासियों की विभिन्न जनजातियों पर बना हुआ है, जो आज भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं।”

33.1 कॉलिन मैकेंज़ी कौन थे?

(1) कॉलिन मैकेंज़ी (जन्म 1754) एक इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे, जो 1815 में भारत के पहले सर्वेयर-जनरल बने और 1821 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे।

33.2 मैकेंज़ी ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने का प्रयास किस प्रकार किया? (2)

उत्तर:

- उन्होंने विजयनगर से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों (पुरातात्विक अवशेष, स्मारक और खंडहर) का सर्वेक्षण किया ।

- उन्होंने स्थानीय इतिहास और परंपराओं का संग्रह किया – संस्थाओं, कानूनों, रीति-रिवाजों और शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया – अतीत के पुनर्निर्माण के लिए दस्तावेजी संग्रह के साथ क्षेत्र सर्वेक्षण को संयोजित किया।

33.3 विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस प्रकार उपयोगी था? (1)

उत्तर: विजयनगर की संस्थाओं, कानूनों और रीति-रिवाजों का अध्ययन करके, कंपनी को स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की आशा थी , जो अभी भी मूल आबादी को प्रभावित कर रही थीं – ऐसी जानकारी जो औपनिवेशिक शासन और प्रशासन को अधिक आसान और प्रभावी बना देगी।

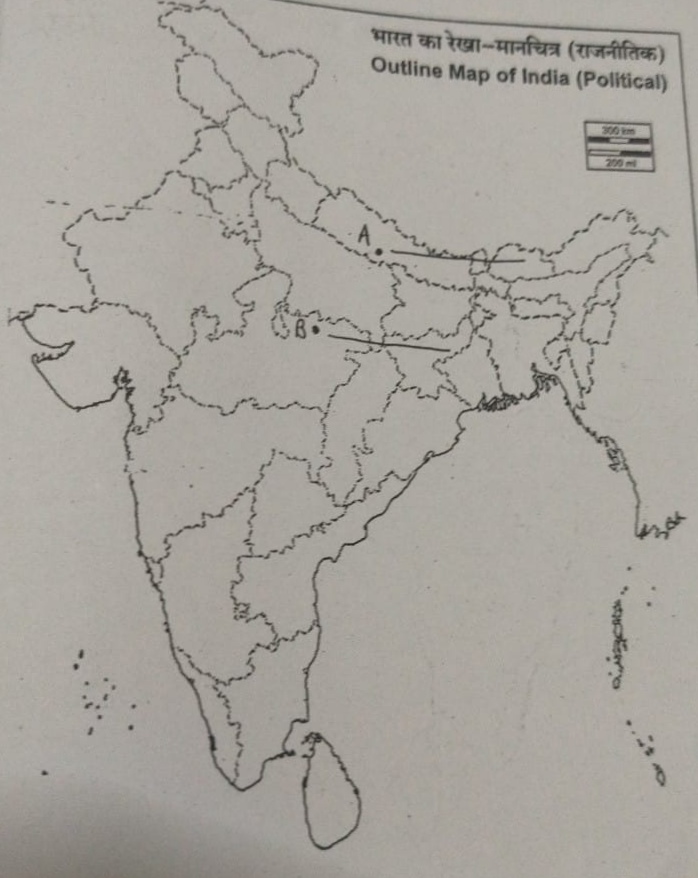

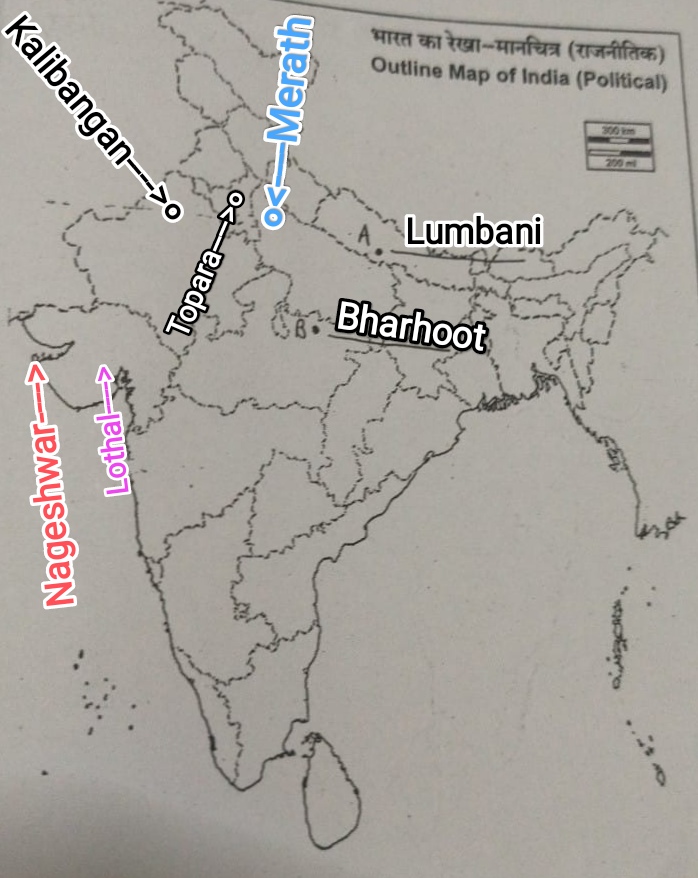

खंड ई (मानचित्र आधारित)

(मानचित्र आधारित प्रश्न)

- 34.1 भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को उपयुक्त प्रतीकों से चिह्नित करें और उन्हें चिह्नित करें:

(1+1+1=3)

A. कालीबंगन – एक हड़प्पाकालीन स्थल

बी. नागेश्वर – एक हड़प्पाकालीन स्थल

मेरठ – अशोक का एक स्तंभ अभिलेख

या

टोपरा – अशोक शिलालेख वाला एक स्तंभ

34.2 उसी रेखा मानचित्र पर दो प्रमुख बौद्ध स्थलों को A और B के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्हें पहचानें और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखें।

नोट: प्रश्न संख्या 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए हैं।

प्रश्न 34.1 सर जॉन मार्शल कौन थे?

उत्तर : सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक थे।

प्रश्न 34.2 लैपिस लाजुली क्या था?

उत्तर : लैपिस लाजुली एक अर्ध-कीमती नीला पत्थर था जिसका उपयोग आभूषण और अलंकरण में किया जाता था।

उत्तर : सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल नागेश्वर (गुजरात के तट के पास) है।

प्रश्न 34.4 बुद्ध की शिक्षाएँ किस पिटक में हैं?

उत्तर : सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश शामिल हैं।

प्रश्न 34.5 ऋग्वेद के अनुसार अग्नि के देवता कौन हैं?

उत्तर : ऋग्वेद के अनुसार अग्नि के देवता अग्नि हैं।