कक्षा 12 इतिहास (Themes in Indian History – Part I)

🔷 भूमिका

- आठवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच भारत में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में बड़े बदलाव हुए।

- भक्ति और सूफ़ी परंपराएँ लोगों की आध्यात्मिक ज़रूरतों की अभिव्यक्ति बनकर उभरीं और परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी।

- इन आंदोलनों ने व्यक्तिगत भक्ति, सामाजिक समानता, और जातिवाद के विरोध पर ज़ोर दिया।

🧭 खंड I: धार्मिक विश्वासों और परंपराओं की पृष्ठभूमि

● भक्ति और सूफ़ी से पहले की धार्मिक स्थिति

- भारत में कई धार्मिक मान्यताएँ प्रचलित थीं: वैदिक, पुराणिक, बौद्ध, जैन, आदिवासी परंपराएँ, ग्राम देवता, पूर्वज पूजा आदि।

- प्रमुख देवता: विष्णु, शिव, दुर्गा – पूरे भारत में पूजे जाते थे।

- स्थानीय देवताओं की भी व्यापक मान्यता थी, जिन्हें धीरे-धीरे संस्कृतिकरण के माध्यम से ब्राह्मणिक परंपरा में शामिल किया गया।

● एक परम ईश्वर की धारणा

- ईस्वी सन् की शुरुआत के बाद एक परमात्मा या व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा लोकप्रिय हुई।

- दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभरीं:

- सगुण भक्ति – साकार रूप में ईश्वर की भक्ति (राम, कृष्ण, शिव आदि)

- निर्गुण भक्ति – निराकार ईश्वर की भक्ति

● तांत्रिक परंपराएँ

- तंत्र परंपराओं में मंत्र, साधना, और स्त्री शक्ति (शक्ति) की पूजा पर ज़ोर था।

- यह परंपराएँ हिन्दू, बौद्ध, जैन और मुस्लिम संतों में भी देखी गईं।

- अक्सर इन्हें गुप्त और रहस्यमयी समझा जाता था।

🔷 खंड II: कर्नाटक में वीरशैव परंपरा

● लिंगायत या वीरशैव आंदोलन

- 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना द्वारा शुरू किया गया आंदोलन।

- उन्होंने जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व, और वेदों को खारिज किया।

- शिव को लिंग रूप में पूजा जाता था।

- सरल एकेश्वरवाद, आंतरिक पवित्रता, और मंदिर पूजा का विरोध इनकी विशेषताएँ थीं।

- विधवा विवाह, स्त्री समानता, और कन्या शिक्षा का समर्थन किया।

- इनकी रचनाएँ वचन (Vachanas) कहलाती हैं, जो कन्नड़ भाषा में थीं।

🔷 खंड III: महाराष्ट्र के संत

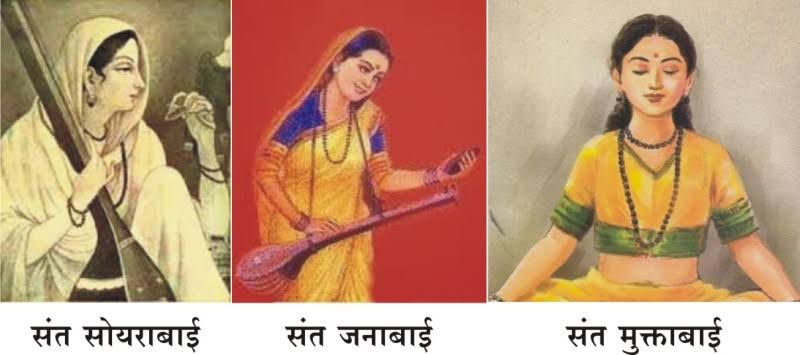

- प्रमुख संत: नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जनाबाई, सखुबाई।

- मुख्य बिंदु:

- विठोबा (विट्ठल) के प्रति भक्ति (विष्णु का रूप)

- जाति व्यवस्था का विरोध, समानता का प्रचार

- मंदिरवाद और कर्मकांड का विरोध

- इनकी रचनाएँ अभंग (Abhang) कहलाती हैं और ये मराठी में थीं।

🔷 खंड IV: नाथपंथी, सिद्ध और योगी

- इन्होंने कर्मकांड और पुजारियों के वर्चस्व का विरोध किया।

- सन्यास, ध्यान, और योगिक साधना को प्राथमिकता दी।

- शरीर को आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम माना।

- इनकी रचनाएँ स्थानीय भाषाओं में थीं और आम लोगों तक पहुँचीं।

🔷 खंड V: उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन

● मुख्य विशेषताएँ

- एक निराकार ईश्वर में विश्वास

- जाति भेद का विरोध

- बाह्य आडंबर, मंदिर, वेद और मूर्ति पूजा का विरोध

- प्रेम, भक्ति, और समर्पण पर बल

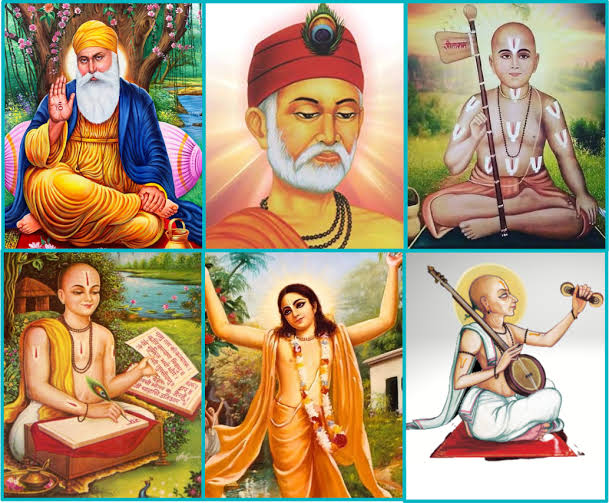

● कबीर (15वीं शताब्दी)

- निर्गुण ईश्वर में विश्वास

- उनकी भाषा साधारण हिंदी/अवधी/खड़ी बोली थी

- रचनाएँ: साखी और पद

- हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं की आलोचना

- मूर्ति पूजा, तीर्थ, और रोज़े का विरोध

- रचनाएँ: गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली में शामिल

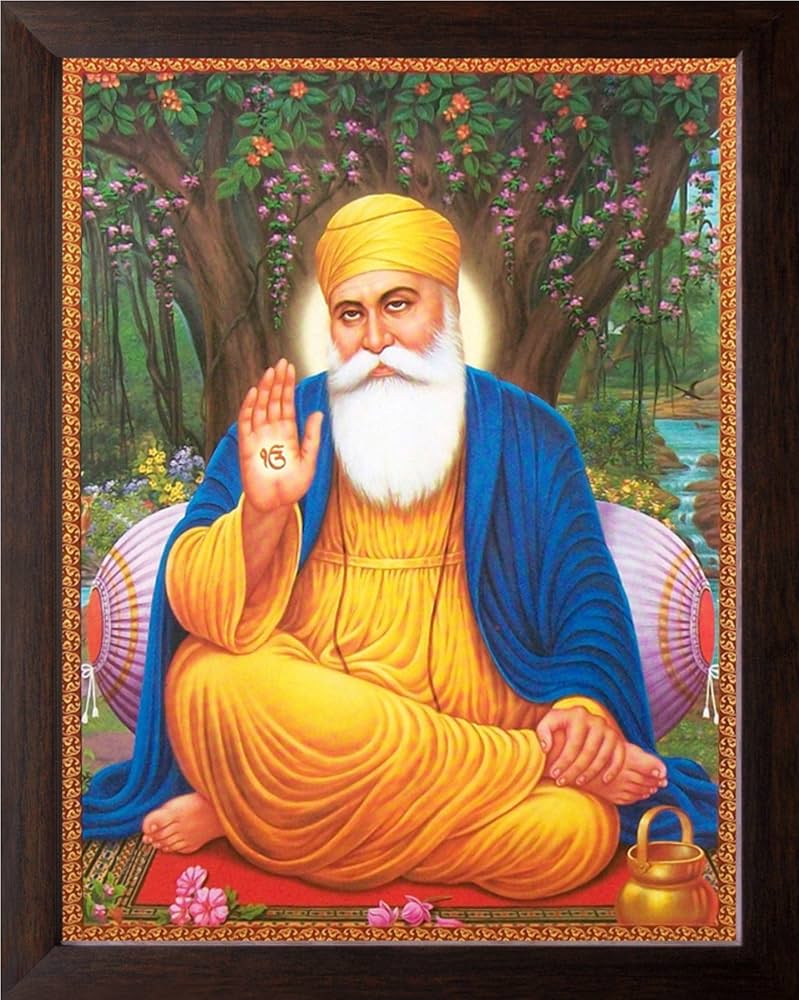

● गुरु नानक (1469–1539)

- सिख धर्म के संस्थापक

- पंजाबी में शिक्षाएँ दीं

- संगत (समूह) और लंगर (सामूहिक भोजन) की परंपरा शुरू की

- जाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध

- शिक्षाओं का संकलन: गुरु ग्रंथ साहिब

🔷 खंड VI: धार्मिक समुदायों के बीच संबंध

● परस्पर संवाद और संपर्क

- धर्मों में बातचीत, साझी परंपराएँ और कभी-कभी टकराव भी।

- साझे तीर्थ, त्योहार, भजन और कविताएँ आम रहीं।

- उदाहरण: अकबर का सुलह-ए-कुल, जहाँगीर की संतों के प्रति श्रद्धा।

🔷 खंड VII: सूफ़ी परंपराओं का विकास

● सूफ़ीवाद क्या है?

- इस्लामी रहस्यवाद जिसमें आंतरिक शुद्धता, ईश्वर के प्रति प्रेम, त्याग, और समता प्रमुख हैं।

- भारत में 8वीं शताब्दी से सूफ़ी मत का प्रसार हुआ।

● प्रमुख सूफ़ी सिलसिले (संप्रदाय)

- चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी

- इनकी शिक्षाएँ गुरु-शिष्य परंपरा में चलती थीं

● चिश्ती सिलसिला

- भारत में इसकी शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) ने की।

- अन्य संत: निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी

- परंपराएँ:

- समा (धार्मिक संगीत)

- लंगर (भंडारा)

- समानता और करुणा

- सभी धर्मों के लोगों का स्वागत

● सूफ़ी खानकाह

- सूफ़ी संतों के निवास स्थल जहाँ शिष्य भी रहते थे

- चर्चा, साधना, सेवा, और भंडारे का केंद्र

● सूफ़ी साहित्य

- मलफ़ूज़ात (वाणी), मकतूबात (पत्र), तज़किरा (जीवनियाँ)

- फारसी और स्थानीय भाषाओं में कविताएँ और भजन

- संतों की दरगाहें आस्था के केंद्र बन गईं

🔷 खंड VIII: नई भक्ति धाराएँ और मंदिर परंपराएँ

● मंदिर और धार्मिक संस्थाएँ

- भक्ति और सूफ़ी आंदोलन के विरोध के बावजूद मंदिरों का महत्व बना रहा

- राजा मंदिरों का संरक्षण करते थे

- मंदिर केवल पूजा के नहीं बल्कि:

- सामाजिक आयोजन,

- शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों,

- संगीत और नृत्य,

- अर्थव्यवस्था के भी केंद्र थे

● स्त्रियाँ और भक्ति आंदोलन

- मीराबाई, अंडाल, लल्लेश्वरी, जनाबाई जैसी स्त्रियाँ इस आंदोलन की प्रमुख थीं।

- मीराबाई (16वीं शताब्दी):

- कृष्ण भक्ति की प्रतीक

- राजपरिवार की परंपराओं को ठुकराया

- राजस्थानी और ब्रज भाषा में भजन लिखे

- प्रेम और समर्पण की प्रतीक

🔷 निष्कर्ष

- भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों ने धार्मिक संकीर्णताओं को चुनौती दी।

- इनका ज़ोर था:

- प्रेम,

- समानता,

- आध्यात्मिक स्वतंत्रता,

- जातिवाद और कर्मकांड का विरोध

- इनकी साझा विरासत आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती है।

✅ अध्ययन फल (Learning Outcomes)

- छात्र मध्यकालीन भारत की धार्मिक परंपराओं को समझ पाते हैं।

- भक्ति और सूफ़ी परंपराओं की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं।

- इन आंदोलनों के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना करते हैं।