KINGS, FARMARS AND TOWNS, CHAPTER 2 HISTORY, CLASS 11, HISTORY

राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ (600 BC – 600 AD)

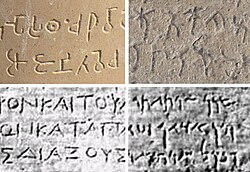

1. ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला

* जेम्स प्रिंसेप-1830 के दशक अशोक के सिक्कों व अभिलेखों का पता चला।

2. किस राजा/सम्राट को ‘प्रियदस्सी’ अर्थात् मनोहर मुखाकृति वाला कहा गया

*अशोक/अशोक।

3. महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था?

* महाजनपद 16 थे, मगध सबसे शक्तिशाली था l

4. गण अथवा संघ नामक महाजनपदों पर किसका शासन था ?

लोगों के समूह का। जैसे ‘कौशल’ एक संघ/गण था।

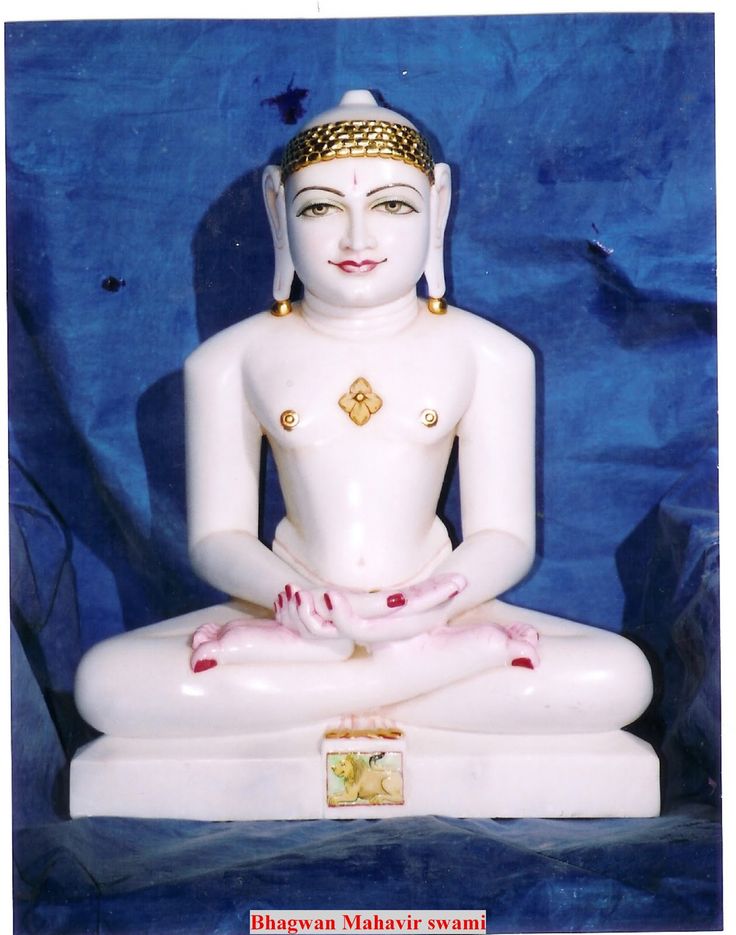

5. भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध का संबंध किस वर्ण व किस व्यवस्था से था

*दोनों क्षत्रिय थे दोनों का संबंध गणों/संघ से था।

6. सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखा गया ?

*प्राकृत भाषा।

7. मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी ?

*राजगीर/राजगृह।

8. पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने तथा कब बनाया

* उदयिन ने चौथी शताब्दी में।

9. मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे ?

*चंद्रगुप्त मौर्य

10. चंद्रगुप्त मौर्य के दरवार में कौन सा यूनानी राजदूत आया उसने कौन सी पुस्तक लिखी?

*मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका

11. मौयों का साम्राज्य कहाँ पर था उसकी राजधानी कौन सी थी ? साम्राज्य-मगध, राजधानी – पाटलिपुत्र

12. किस शासक के अभिलेख सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं ?

*अशोक के।

13. मौर्यकाल में कौन सा प्रदेश ‘सोने की खानों’ के लिए प्रसिद्ध था -* सुवर्ण गिरि वर्तमान में कोलार (कर्नाटक राज्य में)

14. अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे ?

* चाणक्य (कौटिल्य/विष्णु गुप्त)।

15. ‘धम्म’ का संदेश किस शासक ने दिया ?

अशोक।

16. प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा/शासक के गुणों का वर्णन है इसे किसने लिखा?

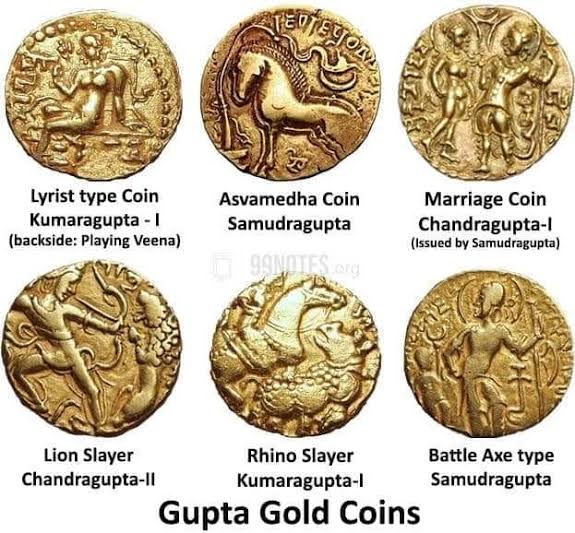

*समुद्रगुप्त (शासक) हरिषेण (राजकवि)।

17. भारत का सबसे प्रसिद्ध व प्राचीनतम विधि (कानून) ग्रन्थ कौन सा है – मनुस्मृति (महर्षि मनु द्वारा लिखित)

18. संगम का अर्थ बताओ? संगम साहित्य किस भाषा मे लिखा गया? *विद्वानों, कवियों व बुधिजीवियों की सभा/ संस्था/समूह- भाषा ‘तमिल’

19. छठी शताब्दी ई. पू. मे उपज बढ़ाने के कौन- कौन से तरीके थे? *सिंचाई साधनों का विकास, लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग, धान की रुपाई, भिन्न- भिन्न फसलों को उगाना ( फसल चक्र)

20. प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी?

*चंद्र गुप्त द्वितीय की

21. प्रारंभिक व्यापारिक संघों को क्या कहा जाता था?

*श्रेणी

22. सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है?

*मुद्रा शास्त्र

23. जेम्स प्रिंसेप् ने अशोक के अभिलेखों की भाषा लिपि को पढ़ने मे सफलता कब पाई?

*1838 मे

24. देवनाप्रिये या देवनापिये किस की उपाधि थी?

*अशोक/असोक

25. आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है l

*ब्राह्मी लिपि

26. बौद्ध धर्म ग्रन्थों को किस भाषा में रचा गया ?

*पाली भाषा

27. सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा आरंभ किया गये ? *कुषाण शासकों द्वारा (कनिष्क प्रसिद्ध शासक)

28. कौन सा सम्राट/शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे?

*अशोक/असोक।

29. मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा था?

*मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से चार प्रांतों में बँटा हुआ था, जिनकी राजधानियाँ तोसली (पूर्व), उज्जैन (पश्चिम), सुवर्णगिरि (दक्षिण), और तक्षशिला (उत्तर) थीं। ये चार प्रांत शाही राजधानी पाटलिपुत्र के बाहर स्थित थे और इन पर शाही परिवार के सदस्य या राजकुमार राज्यपाल के रूप में शासन करते थे।

प्रांत और उनकी राजधानियाँ

प्राचीन (पूर्वी प्रांत): राजधानी तोसली।

उत्तरापथ (उत्तरी प्रांत): राजधानी तक्षशिला।

अवन्तिराष्ट्र (पश्चिमी प्रांत): राजधानी उज्जैन (उज्जयिनी)।

दक्खिनपथ (दक्षिणी प्रांत): राजधानी सुवर्णगिरि।

30. चाणक्य/विष्णु गुप्त/कौटिल्य किसके गुरु थे ?

*चंद्रगुप्त मौर्य

31. सोने के सबसे ‘भव्य सिक्कों’ को किसने जारी किया ?

*गुप्त शासकों ने

32. सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? *प्रभावती गुप्त (चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री) गुप्त वंश

33. काशी किस जनपद की राजधानी थी ?

* वाराणसी की

34. कौशल किसकी राजधानी थी ?

*श्रावस्ती

35. गांधार की राजधानी कौनसी थ ?

*तक्षशिला की

36. सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया ?

*326BC

37. सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था ?*नंद वंश का।

38. मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे इसकी स्थापना कब हुई ?

*चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC

39. मुद्राराक्षस की रचना विशाखदत्त में मृच्छकटिकम

* शूद्रक

40. मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन कहलाता है?

*अशोक

41. कलिंग का आधुनिक नाम क्या है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया?

*261BC अशोक Vs कलिंग ; आधुनिक नाम ‘उड़ीसा’

42 अशांक के बौद्ध धर्म के प्रभार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया?

*धम्म महामात्र

43. वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया ?

*सारनाथ स्तंभ से

44. मौर्य काल में प्रचलित चांदी किया कहलाता था?

*पण

45. शक संवत कब आरंभ हुआ?

*78 AD

46. कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी?

*पुरुष पुर (पेशावर)

47. कनिष्क ने चौथी बोद्ध सभा का आयोजन कहा किया था?

*कश्मीर में

48. कनिष्क के शासन काल मे किस कला का विकास हुआ उसने कौन की उपाधि धारण की थी?

*गंधार कला: उपाधि देवपुत्र की

49 कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया ?

*बौद्ध धर्म को

50दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौनसे थे?

*चोल, चर और पांडय

51. भारत में धान (चावल) रोपण की शुरूआत हुई?

*600-300 BC में

52.गुप्त वंश के संस्थापक कौनसे थे?

*श्री गुप्त

53. ब्राहाणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी?

*अग्रहार

54.गुप्त वंश का महान शक्तिशाली शासक ___ था ले

*समुद्रगुप्त

55. भारत का नेपोलियन किसे कहा गया ?

*समुद्रगुप्त

56. समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा?

*वाई. ए. स्मिथ

57. हर्षचरित के लेखक कौन हैं?

*बाणभट्ट (राजकवि)

58. भारत के पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह था?

*भरूच/ भैरूकच्छ

59. हर्षवर्धन की राजधानी ___ थी?

*कन्नौज

60. महाभाष्य व कामसूत्र के लेखक ?

*महाभाष्य पतंजलि; कामसूत्र के वात्सायन

61 राजतरंगिणी के लेखक?

*कल्हण (कश्मीर का इतिहास)

62. दक्षिण भारत में बड़े जमीदारों को ___कहा जाता था ले

*बेल्लार

63. गुप्तकाल का प्रसिद्ध गणितज्ञ _____l

*आर्यभट्ट

64 महावीर-वाज्जि गण राज्य से जबकि महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य वंश से संबंधित थे। दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे l

65. जातक कथाएँ किससे संबंधित थी? किस भाषा में लिखी गई ?*महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से, पालिभाषा में लिखी गई

66. कुषाण काल का प्रसिद्ध चिकित्सक _____l

*चरक

67. तमिल भाषा में व्यापारियों की मसत्धुवन कहा जाता थाl

68.ओलिगार्की का क्या अर्थ है ?

*स्वल्पतंत्र या ‘ओलिगार्की’ (oligarchy) सामाजिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से धनवान अभिजात्य वर्ग के हाथों में होती है। यह धनवान अभिजात्य वर्ग पूरी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होता है और वे अपनी इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने ही वर्ग की हितरक्षा के लिये करते हैं।

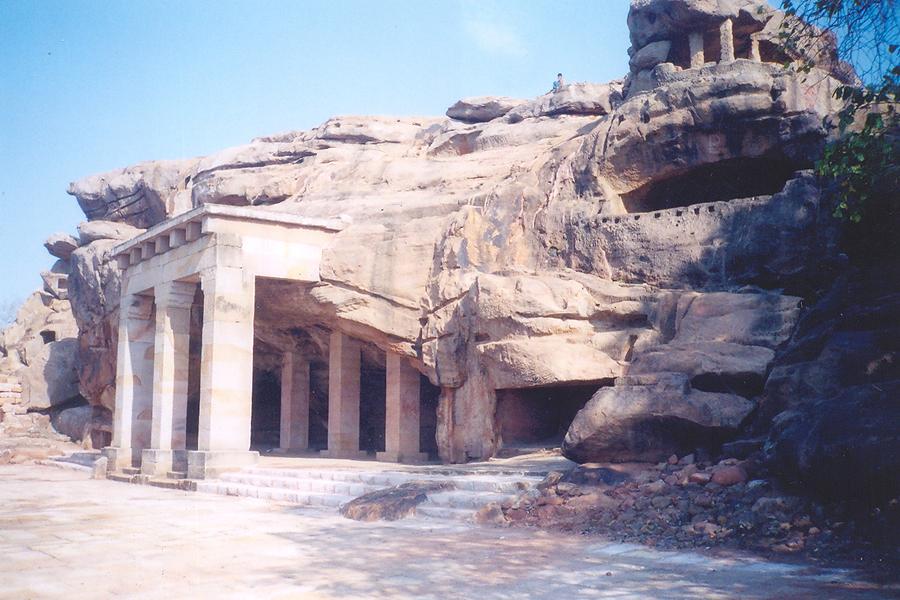

69. हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक की जानकारी मिलती है ?

*खारवेल की , वर्तमान मे आधुनिक उड़ीसा राज्य

70. बंगाल एशियाटिक सोसायटी का गठन स्थापना कब और किसने की?

*सर विलियम जोन्स ने 1784 मे

71. धर्मशास्त्र (धर्मसूत्र) किस भाषा में लिखा गया?

*संस्कृत

72. सुदर्शन झील कहाँ है ? इसकी मरम्मत किसने करवाई?

*सुदर्शन झील गिरनार( गुजरात))में, इसकी मरम्मत-रूद्रादमन ने

73. रामायण, गीता, महाभारत व मनु स्मृति किस भाषा में लिखे गये ग्रन्थ है ?

*संस्कृत भाषा में

74. मनुस्मृति का संकलन कब हुआ ?

*200BC-200AD के बीच

75. प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ?

*प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरनागा की पुत्री थीं। यह विवाह गुप्त और वाकाटक राजवंशों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन था, जिसने दक्कन क्षेत्र में गुप्त शक्ति को मजबूत किया।

76. चीनी यात्री श्वैनत्सांग किसके समय में भारत आया?

*हर्षवर्धन

77. भारत में आरंभिक सिक्के किस नाम से जाने जाते थे ?

*आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के

78. ‘पेरिप्लस ऑफ एरीध्रियन सी ‘ के लेखक कौन है ?

*यूनानी लेखक अज्ञात (Unknown), जो शायद एक नाविक या व्यापारी रहा होगा l

79. सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गये ?

*प्राकृत भाषा में -(सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। ये अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और कुछ क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण थे, जिससे अशोक अपने संदेशों को विशाल साम्राज्य में प्रभावी ढंग से प्रसारित कर सके। इसके अतिरिक्त, उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में ग्रीक और अरामी भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, जो भौगोलिक संदर्भ में विविध संचार विधियों को दर्शाते हैं। )

80. कौन से अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है?

*गुर्जर व मास्की अभिलेखा में

81. इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ जिनमें मगध, कौशल, कुरू पांचाल, गांधार, वजिन्ज, अवंति आदि प्रमुख महाजनपद थे

82. मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे?

*उपजाऊ भूमि, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, लोहे की खानें, नदियों द्वारा यातायात, योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, सुरक्षित राजधानियाँ, विशाल सेना।

83. मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं?

*पुरातात्विक खुदाइयाँ, अभिलेख, सिक्के, साहित्य, प्रशस्तियाँ, आभूषण, मृदभांड, मेगस्थनीज की इण्डिका, विशाखादत्त का मुद्राराक्षस, शुष्क का मौसम और अभिलेख आदि।

84.छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है क्योंकि – (1) आरंभिक नगर राज्यों का उदय (2) लोहे का बहुत प्रयोग (3) बौद्ध व जैन धर्म का प्रचार व प्रसार (4) सिक्कों का विकास (5) शक्तिशाली शासकों का (6) मगध जैसे विशाल साम्राज्य का उदय।

85. गुप्त साम्राज्य के विकास को जानने के स्रोत क्या हैं?

* पुरातात्विक खुदाइयाँ, अभिलेख, सिक्के, साहित्य, प्रशस्तियाँ, आभूषण, मृदभांडों से मिलने वाले वस्तुएँ।

86. मौर्य साम्राज्य के पाँच प्रमुख राजनीतिक केंद्र – पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैयिनी, तोसालि और सुवर्णगिरी।

87. दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य जैसे समृद्ध व स्थायी राज्यों का उदय हुआ।

88. व्यापारी संघों को____ कहा जाता था ले

*sश्रेणी

89. अभिलेखों के अध्ययन से बीते समय की भाषा, राजा का नाम, तिथियाँ,, संदेश आदि महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है।

90.अभिलेखों की सीमाएं: अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल पाना, भाषा कठिन व अस्पष्ट होना, दैनिक जीवन के अनुभवों का न पाया जाना,राजा के निजी विचारों को लिखना न की जनता के बारे मे लिखना,विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं।

91. कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे जो सम्भवतः चीनी शासकों से प्रेरित होकर किया चीनी शावक अपने आपको स्वर्गपुत्र कहते थे।

92. प्रशास्ति एक ऐसा अभिलेख है जिसमे राजा के गुणों की बढ़ा- चढ़ा कर प्रशंसा की जाती है लो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिषेण , जिसमें समुद्रगुप्त के गुणों को बढ़ा- चढ़ा कर वर्णित किया है l इसे इलाहाबाद स्तम्भअभिलेख के नाम से भी जाना जाता है।

93.सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यकाल में एक स्थानीय राज्यपाल पुष्पगुप्त ने करवाया, अशोक के राज्यपाल तुशास्प ने इसमें से एक नहर निकाली, शक शासक रुद्रदमन ने इसकी मरम्मत करवायी l

94. मुद्दा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है l इसके अंतर्गत सिक्कों पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि तथा धातुओं का विश्लेषण किया जाता है l

95. अभिलेखों का महत्व : अभिलेख प्राय मिटटी के बर्तन जैमी कठोर सतह पर खुदे होते हैं l इनके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ये स्थायी प्रमाण होते हैं. इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिये गये दान का ब्यौरा होता है l प्राचीनतम अभिलेख प्रकृत भाषा में लिखे गये, अभिलेखों में तत्कालीन शासकों की उपलब्धियों गुणों व उनके आदशों व विचारों को लिखा जाता था। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी अंकित होती थी l

96. धम्प के सिद्धान्त की शुरुआत अशोक ने की।

97. Jजातक कथाऐं महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित हैं l

महत्वपूर्ण प्रश्न

- जनपद और महाजनपदों में भेद करो? महाजनपदों की विशेषताएँ बताओ?

- मौर्य वंश के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो?

- गुप्तवश के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो।

- अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों की मुख्य विशेषताएँ या महत्व बताओ? अभिलेखों की सीमाओं (कमियों) का वर्णन करो?

- प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसमें किस शासक के गुणों की जानकारी मिलती है?

- जेम्स प्रिक्षेप कौन थे? भारतीय पुरालेखशास्त्र के विकास में उनके योगदान का वर्णन करो?

- मगध के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे?

- ‘ईस्वी पूर्व प्रथम मध्य सहस्वाणि काल छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ई. तक) का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड माना जाता है। इस कधन की व्याख्या कीजिए।

- अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।

- 600BC-600AD किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाए गये तरीकों का वान करो।

- भारतीय इतिहास में सिक्को के महत्व पर प्रकाश डालो। 11.

- भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान का वर्णन

- मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ बताओ।

- अशोक को महान शासक क्यों कहा जाता था?

प्रश्न 1. जनपद और महाजनपदों में भेद करो? महाजनपदों की विशेषताएँ बताओ।

उत्तर :

(a) जनपद और महाजनपद में भेद (अंतर):

- जनपद = छोटे-छोटे कबीले या ग्रामों द्वारा निर्मित क्षेत्र/राज्य; अधिकतर क्षुद्र (local) शासन और जनजातीय स्वरूप।

- महाजनपद = बड़े राजनीतिक संघ/राज्य, जो अधिक क्षेत्रफल, बहु-जनसंख्या और संगठित प्रशासन रखते थे; राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सत्ता के रूप में उभरे।

- जनपद स्थानीय, सीमित संसाधन और सरल राजकीय व्यवस्था वाले होते हैं; महाजनपदों में शहर, किले, स्थायी राजकेंद्र और पेशेवर सेना देखी जाती थी।

(b) महाजनपदों की मुख्य विशेषताएँ (बिंदुवार):

- बड़े भू-भाग और जनसंख्या — ये छोटे राजकीय इकाइयों से बड़े और अधिक केंद्रीकृत थे।

- राजकेंद्र / नगरों का विकास — राजधानी और बड़े व्यापारिक केंद्र विकसित हुए (उदा. राजघाट, पाटलिपुत्र आदि)।

- संगठित प्रशासन व सेना — राजकीय व्यवस्थाएँ, कर-प्रणाली और पेशेवर सैनिक।

- आर्थिक समृद्धि — कृषि वृद्धि, शहरी कारीगरी और दूर-देश व्यापार।

- लौह-उपयोग एवं तकनिकी प्रगति — लोहे के हल और हथियारों का उपयोग बढ़ा।

- नौकरशाही व राजकीय लेखा-जोखा — प्रशासनिक रिकॉर्ड और सरकारी नियुक्तियाँ पाई जाती हैं।

- धार्मिक-सांस्कृतिक बहुलता — बुद्ध, जैन और ब्राह्मणिक परंपराओं का प्रभाव।

- राजनीतिक विविधता — कुछ राजसभात्मक (गणराज्य) भी थे (उदा. वज्जि संघ) जबकि अधिकांश सामंत-आधारित राजतंत्र थे।

प्रश्न 2. मौर्य वंश के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो।

उत्तर :

मुख्य स्रोत और उनका महत्व/सीमाएँ (बिंदुवार):

- अशोक के अभिलेख (पिलर/स्टोन एडिक्ट्स)

महत्व: समकालीन, राज्यनीति, धर्मनीति (धम्म), प्रशासनिक निर्देश और सामाजिक नीतियाँ स्पष्ट मिलती हैं।

सीमाएँ: शासक के दृष्टिकोण से लिखे; सामाजिक-आर्थिक जीवन की गहन जानकारी कम।

- विदेशी लेखन (Megasthenes की ‘इंडिका’ आदिग्रीक/यूनानी लेखन)

महत्व: विदेशियों द्वारा भारत के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन; पाटलिपुत्र का विवरण।

सीमाएँ: कभी-कभी अतिशयोक्ति, व्याख्यात्मक त्रुटियाँ और आंशिक तथ्यात्मकता।

- बौद्ध व जैन साहित्य (दिपवṃसा, महावṃसा, अशोकवदना इत्यादि)

महत्व: धर्मसम्बन्धी घटनाएँ, अशोक के धर्मारोपण की कथाएँ, मिशनरियों का विवरण।

सीमाएँ: धर्मकथात्मक रंग, बाद में संशोधन, पूरी ऐतिहासिकता पर संदेह संभव।

- पुराणिक साहित्य

महत्व: वंशावली व कालक्रम संबंधी सूचनाएँ।

सीमाएँ: कालानुक्रमिक त्रुटियाँ, सूक्ष्म ऐतिहासिक अशुद्धियाँ।

- न्युमिस्मैटिक्स (सिक्के) और पुरातत्त्व / स्मारक

महत्व: आर्थिक जीवन, मुद्रा, कला, स्थापत्य और शहरों के अवशेष।

सीमाएँ: अकेले सिक्कों से सम्पूर्ण राजनीतिक विवरण नहीं मिल पाते।

- आधुनिक पुरातात्विक उत्खनन और शिलालेख अध्ययन (एपिग्राफि)

महत्व: नवीन साक्ष्य और स्थलाकृत प्रमाण जो ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में मदद करते हैं।

सीमाएँ: अभिलेखों का अपूर्ण संरक्षण, व्याख्या की जटिलता।

निष्कर्ष: मौर्य इतिहास का सम्यक अध्ययन इन समेकित स्रोतों का तुलनात्मक विश्लेषण करके ही सटीक होता है — प्रत्येक स्रोत की शक्ति और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए।

प्रश्न 3. गुप्त वंश के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो।

उत्तर :

मुख्य स्रोत और उनके उपयोग (बिंदुवार):

- प्रशस्तियाँ (उदा. प्रयाग/इलाहाबाद प्रशस्ति — समुद्रगुप्त की प्रशस्ति)

महत्व: सम्राटों की विजय, राज्यव्यवस्था, वैभव और राजकीय नीति का विवरण देता है।

उदाहरण: प्रयाग प्रशस्ति — हरिशेण द्वारा रचित; समुद्रगुप्त के सैन्य व राजनैतिक दावों का स्रोत।

- सिक्के (सोने के दीनार/कॉइन)

महत्व: आर्थिक समृद्धि, शासकों के नाम-उत्कीर्णन, कला-आकृति और सांस्कृतिक प्रभाव (यूनानी प्रभाव)।

- पुस्तकीय व नाटकीय साहित्य (कालिदास आदि)

महत्व: सांस्कृतिक-आधुनिक जीवन, कला-साहित्य और शाही संरक्षण का संकेत।

सीमाएँ: साहित्यिक शैली के कारण सीधे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता।

- विदेशी यात्री (जैसे फाहियान का विवरण — Fa-Hien)

महत्व: बौद्ध धार्मिक जीवन, समाज व्यवस्था व विश्वविद्यालयों — नालंदा आदि का प्रत्यक्ष वर्णन।

सीमाएँ: यात्री का अनुभव कुछ περιοधों का हो सकता है; व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावी।

- ताम्रपत्र और शिलालेख (कॉपेर प्लेट्स, स्थानीय अभिलेख)

महत्व: भूमि दान, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय राजाओं व अधिकारियों के विषय में सूचना।

- पुराण और प्रचलित वंशावलियाँ

महत्व/सीमा: वंशक्रम व काल निर्धारण में सहायता; पर कुछ विरोधाभासी सूचनाएं हो सकती हैं।

निष्कर्ष: गुप्त युग का अध्ययन अभिलेख, सिक्के, साहित्य और यात्रा वृत्तांतों के मेल से किया जाता है — इन स्रोतों की तुलनात्मक व्याख्या अहम है।

प्रश्न 4. अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों की मुख्य विशेषताएँ या महत्व बताओ? अभिलेखों की सीमाओं (कमियों) का वर्णन करो?

उत्तर :

(a) परिभाषा:

अभिलेख (Inscription) = पत्थर, धातु, स्तम्भ या ताम्रपत्र आदि पर नक्काशी/लेखित स्थायी लेख जो सरकारी घोषणाएँ, राजकीय आदेश, प्रशस्ति, दान-लेख आदि रिकॉर्ड करते हैं।

(b) अभिलेखों की मुख्य विशेषताएँ / महत्त्व:

- समकालीन प्राथमिक स्रोत — वे उस समय की प्रत्यक्ष दस्तावेज़ी साक्ष्य देते हैं।

- स्थायी प्रकृति — पत्थर/धातु पर लिखे होने के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं।

- भाषा व लिपि का प्रमाण — भाषा, लिपि व लेखन-शैली से काल निर्धारण होता है (पैलेओग्राफी)।

- राजनैतिक व प्रशासनिक सूचना — राजाओं के आदेश, कर, भूमि-दान, प्रशासनिक पदों के नाम मिलते हैं।

- धार्मिक व सामाजिक सूचनाएँ — उपहार, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म-प्रचार संबंधी विवरण।

- आर्थिक व सांस्कृतिक संकेत — मुद्रा, मापन, व्यापार नीतियाँ और कला-शैली का प्रमाण।

(c) अभिलेखों की सीमाएँ (कमियाँ):

- पक्षपाती/राजकीय दृष्टिकोण — अधिकांश अभिलेख शासक की प्रशस्ति या आधिकारिक घोषणा होते हैं; जनजीवन के नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख कम।

- आंशिक/खंडित प्रमाण — कई अभिलेख टूटे-फूटे मिलते हैं; पूरे सन्दर्भ का अभाव।

- भाषा/लिपि की व्याख्या कठिनाई — लिपि-अनुवाद में त्रुटि संभव।

- क्षेत्रीय/विषयगत सीमितता — विशिष्ट समस्या/घटना पर केन्द्रित होने के कारण व्यापक सामाजिक इतिहास नहीं देते।

- काल निर्धारण में भ्रम — कभी-कभी काल संकेत अस्पष्ट या बाद में जोड़े गए संशोधन होते हैं।

प्रश्न 5. प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसमें किस शासक के गुणों की जानकारी मिलती है?

उत्तर :

- प्रशस्ति (Eulogy / Prashasti) = किसी शासक या राजवंश की महिमा का वर्णन करने वाला अभिलेख/लेख; विजय, धर्म/नीति और राजकीय गुणों का गौरवगान।

- प्रयाग प्रशस्ति (Allahabad / Prayaga Prashasti) के लेखक = हरिशेण (Harishena) — एक राजकीय कवि/अधिकारी माने जाते हैं।

- किस शासक की प्रशंसा? — यह प्रशस्ति विशेषकर समुद्रगुप्त (Samudragupta) की विजय व गुणों का वर्णन करती है (उसके वीरत्व, नीतिगत व्यवहार, विजयों और सांस्कृतिक संरक्षण का विस्तृत विवरण)।

- महत्व: समुद्रगुप्त के राजकीय उत्थान, युद्ध-रणनीति, मृत्युगणना व ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ हेतु प्रमुख स्रोत है।

प्रश्न 6. जेम्स प्रिक्षेप कौन थे? भारतीय पुरालेखशास्त्र के विकास में उनके योगदान का वर्णन करो?

उत्तर :

- परिचय: जेम्स प्रिंसेप (James Prinsep) — 19वीं सदी का ब्रिटिश विद्वान, नुमिस्मैटिस्ट और एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े शोधकर्ता।

- मुख्य योगदान (बिंदुवार):

ब्राह्मी लिपि के अवबोधन में प्रमुख भूमिका: प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की अभिव्यक्ति और पढ़ने के तरीकों पर अध्ययन कर आधुनिक पुरालेखशास्त्र को प्रोत्साहित किया; इससे अशोकीय अभिलेखों के अर्थ समझने में बड़ी मदद मिली।

सिक्कों का व्यवस्थित अध्ययन (Numismatics): उसने भारतीय सिक्कों का संग्रह, वर्गीकरण और व्याख्या की—जिससे ऐतिहासिक कालक्रम व वाणिज्यिक प्रमाण मिले।

अभिलेखों का प्रकाशन व प्रचार: प्रिंसेप ने अनेक अभिलेखों और लेखों का संग्रह-प्रकाशन किया और शोध स्थापित किया; उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से इन जानकारियों को फैलाया।

आधुनिक एपिग्राफी (Epigraphy) की नींव: उनके कार्यों ने भारतीय शिलालेखों के अध्ययन को व्यवस्थित विज्ञान बना दिया।

- महत्त्व: प्रिंसेप के कार्यों के कारण अशोक और प्राचीन भारतीय राजाओं के अभिलेखों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन संभव हुआ — जिससे भारतीय प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांतिकारी सुधार आया।

प्रश्न 7. मगध के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे?

उत्तर :

मगध के साम्राज्य की शक्ति के प्रमुख कारण (बिंदुवार):

- भौगोलिक स्थिति: गंगा के उपवन व नदियों के किनारे स्थित होने से कृषि उर्वर और परिवहन-व्यवस्था मजबूत रही; राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) का केंद्रीय स्थान शानदार रहा।

- कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था व संसाधन: उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई व धान्य भण्डार; अर्थव्यवस्था मजबूत थी।

- लौह संसाधन और हथियार-उद्योग: निकटवर्ती लौह-खनिज व हथियार-निर्माण ने सैनिक क्षमता बढ़ाई।

- सामरिक-नवीनताएँ: युद्ध-रणनीति, प्रबल स्त्री-हाथी दल (war elephants) और सुव्यवस्थित सेना।

- राजनीतिक नेतृत्व व विस्तारवादी नीतियाँ: बिंबिसार, अजातशत्रु तथा नन्द और मौर्य वंश के उद्भव ने विस्तार एवं सघनता लाई।

- प्रशासनिक क्षमता: कूटनीति, संघीकरण, कर-संग्रह और नौकरशाही की क्षमता।

- व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण: उत्तर-पूर्व से व्यापारी मार्ग और विदेशी व्यापार पर पकड़।

- सांस्कृतिक व धार्मिक सत्ता: बौद्ध व जैन सम्प्रदायों का संरक्षण और राजकीय समर्थन, जिससे अंदरूनी सौहार्द बना रहा।

प्रश्न 8. ‘ईसा पूर्व 600 से ईस्वी 600 (600 BCE–600 CE) का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर :

यह अवधि (600 BCE – 600 CE) इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दौरान दुनिया भर में राजनैतिक, दार्शनिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से निर्णायक परिवर्तन हुए। मुख्य बिंदु:

- आयु-निर्धारक विचारधाराएँ (Axial Age) का उदय: (Karl Jaspers द्वारा “Axial Age” कहा गया) — भारत में बुद्ध व महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस व लाओत्से, यूनान में प्लेटो/अरिस्टोटल और मध्य-पूर्व में ज़रथुस्त्र जैसी विचारधाराएँ उभरीं — जिन्होंने दर्शन, नैतिकता व धर्म के नए मानदंड दिए।

- महाजनपद/अधिनायकतंत्र से साम्राज्यों का उदय: पर्शियन साम्राज्य, मगध/मौर्य, ग्रीक-रोमन राज्य तथा चीन में चिं व हान का उदय — बड़े, केंद्रीकृत राज्यों का जन्म हुआ।

- धार्मिक-आंदोलनों का प्रभाव: बौद्ध व जैन धर्म का उदय (भारत), ईसाई धर्म का प्रारम्भ (प्रथम सदी CE), ज़रथुष्ट्र धर्म का विकास — सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक विचारों पर असर पड़ा।

- व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार: दूरगामी व्यापार मार्ग (रोमन-भारत व्यापार, सिल्क रूट) विकसित हुए, जिससे सांस्कृतिक व आर्थिक आदान-प्रदान बढ़ा।

- नवीन प्रशासनिक और तकनीकी विकास: लेखन-प्रणालियाँ, कानून, सेनानी संगठन, शहरीकरण और तंत्र-प्रणालियों (सिंचाई, खनन, नधि) ने समाज को व्यवस्थित किया।

- सांस्कृतिक और कलात्मक समृद्धि: साहित्य, स्थापत्य और कला ने उन्नति की — उदाहरण: मौर्य व गुप्त काल की कला, यूनानी कला का प्रभाव इत्यादि।

निष्कर्ष: 600 BCE–600 CE का काल विश्व-इतिहास में इसलिए निर्णायक है क्योंकि इसने आधुनिक धार्मिक/वैचारिक परंपराओं, बड़े राजनीतिक संस्थानों और अंतर-क्षेत्रीय सम्पर्क के आधार बनाकर आने वाली सभ्यताओं की रूपरेखा तय की।

प्रश्न 9. अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएँ का वर्णन करो।

उत्तर :

अशोक के ‘धम्म’ (Dhamma) की मुख्य विशेषताएँ (बिंदुवार):

- अहिंसा (Non-violence) का आग्रह: हिंसा के परिहार और करुणा की ओर प्रवृत्ति — विशेषकर पशु-अपमान और अनावश्यक युद्धों से दूरी।

- धार्मिक सहिष्णुता (Religious tolerance): सभी सम्प्रदायों का सम्मान और किसी पर राज्य-प्रयोजित जबरदस्ती न करने का संदेश।

- नैतिक आचरण व सद्गुण (Moral conduct): सत्य, दया, परोपकार, वचनपालन और संयम का प्रचार।

- कल्याणकारी नीतियाँ (Welfare measures): रोगालय, पेयजल स्रोत, वृक्षारोपण, सड़कों पर विश्रामागार आदि—जन-कल्याण को महत्व।

- शासन में नैतिकता: राज्य अधिकारियों (धम्म महामत्र) के माध्यम से दण्ड, न्याय और नैतिक अनुशासन को लागू करना।

- प्रचार के साधन—अभिलेख: स्तम्भों और शिलाओं पर धम्म के सिद्धांतों का लिखित प्रचार (एडिक्ट्स)।

- सामाजिक एकता व अनुशासन: विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने हेतु धम्म का प्रचार।

उदाहरण: अशोक की शिलालेखों (एडिक्ट्स) में इन नीतियों का बार-बार उल्लेख मिलता है—जैसे पशु-हेतु निषेध, धर्म-श्रेयस्करता, और प्रशासनिक नियुक्तियों के संदर्भ में नैतिक निर्देश।

प्रश्न 10. 600 BC–600 AD के दौरान किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाए गये तरीकों का वर्णन करो।

उत्तर :

प्रमुख कृषि-उन्नयन पद्धतियाँ (बिंदुवार):

- लौह-आधारित हल और उपकरणों का प्रयोग — लोहे के हल व उपकरणों से ज़मीन की जुताई और गहरी हल चलना संभव हुआ; इससे उपज बढ़ी।

- सिंचाई प्रणालियाँ — कुएँ, हँडल्ड जल-उठाने के यंत्र, चैनल/नहरें, तालाब/टैंक (दक्षिण भारत में कालेनै/कल्लणई जैसे बाँध) — जल उपलब्धता बढ़ी।

- भूमि विस्तार व वन-उन्मूलन — जनसंख्या व मांग के कारण खेती योग्य भूमि का विस्तार; जंगल काटकर कृषि भूमि बनाई गई।

- उर्वरक का प्रयोग — गोबर आदि जैविक खाद का उपयोग; मल्चिंग और खेत की मिट्टी सुधार।

- नई फ़सल-आवृत्तियाँ और बहु-फसल प्रणाली — एक ही वर्ष में कई फसलों का प्रयोग/बदलाव; दाल-धान्य का मिश्रण।

- पशुपालन का समन्वय — जानवरों (बैल) से जुताई, खाद और कृषि कार्यों में सहायता।

- बीज चयन (Seed selection) — उन्नत बीजों का चयन एवं संरक्षण, बेहतर उत्पादक किस्मों का उपयोग।

- स्थानीय तकनीकी नवाचार — खेतों में नाली/टेरेसिंग, जल-भंडारण, खेतों के रख-रखाव के द्वारा उपज सुधार।

- वाणिज्यिक खेती और बाजार संपर्क — बाजारों तक पहुंच से किसानों को लाभकारी फसल उगाने की प्रेरणा और निवेश सम्भव हुआ।

नोट: ये उपाय क्षेत्र-विशेष और समय के अनुसार बदलते रहे; कुल मिलाकर सिंचाई व लोहे के उपकरणों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

प्रश्न 11. भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालो।

उत्तर :

सिक्कों (Numismatics) का महत्व (बिंदुवार):

- आर्थिक इतिहास का स्रोत: मुद्रा के प्रकार, धातु (पंच-मार्क, टक, दीनार) व वाणिज्यिक व्यवहार के प्रमाण देते हैं।

- केंद्रीय व प्रतीकात्मक अधिकार का संकेत: सिक्का शासक की सत्ता और उसके अधिकार की पहचान बनता है (राजकीय मुद्रण)।

- काल निर्धारण व राजवंश पहचान: सिक्कों पर उद्धृत नाम/शीर्षक और चित्रों से शासकों व काल का अनुमान संभव।

- सांस्कृतिक और कलात्मक संकेत: सिक्कों पर देवताओं, प्रतीकों और कलात्मक रूपों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान का पता चलता है (यूनानी प्रभाव आदि)।

- भौगोलिक व्यापार मार्गों के संकेत: विदेशी मुद्राएँ औरcoin hoards दूरस्थ व्यापारिक सम्बन्ध दर्शाते हैं।

- लिपि और भाषा के प्रमाण: सिक्कों पर नक्काशी से लिपि व भाषा विज्ञान में मदद मिलती है।

- राजनीतिक इतिहास की पूरक जानकारी: युद्ध, संधि और रेट्रो-इकोनॉमिक नीतियों का संकेत।

उदाहरण: पुराने (6th–3rd BCE) पंच-मार्क्ड सिक्के, मौर्यकालीन और गुप्तकालीन सुवर्ण सिक्के (दीनार) — सभी अलग-अलग ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न 12. भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान का वर्णन करो।

उत्तर :

अशोक के प्रमुख योगदान (बिंदुवार):

- राजनीतिक एकता और विस्तार: मौर्य साम्राज्य को व्यापक रूप से एकत्रित कर समेकित किया।

- धर्म-आधारित राज्यनीति (धम्म): अहिंसा, धर्म-निरपेक्षता और जन-कल्याण पर आधारित शासन-नीति अपनाई।

- अभिलेखों और शिलालेखों का संग्राहक कार्य: अशोक के स्तम्भ व शिलालेख इतिहास के प्रमुख प्राथमिक स्रोत हैं।

- बौद्ध धर्म का संरक्षण व प्रचार: भिक्षु-मिशन विदेशों (श्रीलंका इत्यादि) भेजे; बौद्ध विश्वविद्यालयों का समर्थन।

- जन कल्याणकारी कार्य: सड़कों, विश्राम गृह, पेयजल, वृक्षारोपण और पशु-कल्याण नीतियाँ लागू कीं।

- नैतिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार: धम्म महामत्र और अन्य अधिकारी नियुक्त कर सामाजिक सद्भाव बढ़ाया।

- शिल्प, स्थापत्य व कला का प्रसार: स्तम्भ, स्तूप और मठों के निर्माण से भारतीय कला को मजबूती मिली।

प्रश्न 13. मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ बताओ।

उत्तर :

मौर्य प्रशासन — प्रमुख विशेषताएँ (बिंदुवार):

- केंद्रीकृत प्रशासन: सम्राट के अधिकारों का केंद्रीकरण; पाटलिपुत्र में केन्द्रीय शासन।

- विस्तृत नौकरशाही (Bureaucracy): विभागीय व्यवस्था—राजस्व, सेना, न्याय, खदानें, वाणिज्य आदि के अधिकारी।

- प्रशासनिक पद और अंग: अमात्य (मंत्रिण), सेनापति, कृषिकार्य अधिकारी, राजकीय जासूसी व्यवस्था (गुप्तचर)।

- प्रान्तीय विभाजन: राज्य को प्रांतों/प्रदेशों में बांटकर गवर्नर/कुमार या प्रशासक नियुक्त।

- राजकीय नियंत्रण और अर्थनीति: राज्य का खनन, हाथी/खनिजों पर नियंत्रण; राजकोषीय नियमन।

- कठोर कर-प्रणाली और संग्रह: भूमि-कर और अन्य कर के माध्यम से राजस्व संग्रहित।

- विस्तृत सैन्य व्यवस्था: स्थायी सेना, युद्ध हाथी और नौसैनिक बल।

- न्यायिक व्यवस्था और कानून: अदालतें और न्यायिक अधिकारी; लोक-हित व अपराध नियंत्रण।

- सार्वजनिक कल्याण और इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, अस्पतालों व जल-सुविधाओं का निर्माण।

- सूचना व निगरानी तंत्र: गुप्तचर व रिपोर्टिंग प्रणाली से प्रांतों की निगरानी।

स्रोत (पर्याप्तता): कूटनीति और अर्थशास्त्र संबंधी धारणाएँ चाणक्य (कौटिल्य) के ‘अर्थशास्त्र’ में मिलती हैं, साथ ही विदेशी विवरण व शिलालेख मौर्य प्रशासन की पुष्टि करते हैं।

प्रश्न 14. अशोक को एक महान शासक क्यों कहा जाता था?

उत्तर :

अशोक की महत्ता के कारण (बिंदुवार):

- धर्म-आधारित नीति व मानवीय शासन: उसने अहिंसा, सहिष्णुता और जनकल्याण को शासन का केन्द्र बनाया — यह असाधारण था।

- सरकारी कल्याणकारी उपक्रम: सड़कों, चिकित्सालयों, पेयजल-सुविधाओं और वृक्षारोपण जैसे कार्यों से जन-हित प्राथमिकता बनी।

- धर्म प्रचार और बाह्य संबंध: बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देकर उसने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संपर्क स्थापित किया (शिष्यों का विदेश भेजना)।

- ऐतिहासिक अभिलेख छोड़ना: उसके शिलालेख ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में आज भी मूल प्रमाण हैं — शासन की पारदर्शिता व नैतिकता का प्रकट उदाहरण।

- राजनीतिक क्षमता: युद्ध के बाद राज्य को स्थिर कर नियम व नीतियाँ लागू करने की क्षमता थी।

निष्कर्ष: अशोक केवल विजयकर्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी शासकीय सोच के स्तम्भ थे जिन्होंने राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्क़ि लोक-कल्याण व नैतिक शासन मान लिया — इसलिए उन्हें महान माना जाता है।